比亞迪研究(下)進入高端車,歐美警惕

2023/02/21

「20年來,比亞迪的研發團隊從未放棄這個大膽的構想,攻克了一個又一個新能源汽車底層技術難題,……,在‘易四方’技術誕生後,中國汽車首次具備了以核心技術優勢衝擊高端市場的機遇,有能力掌握高端汽車性能的定義權」。

1月5日,中國純電動汽車(EV)巨頭比亞迪(BYD)線上上舉行了新的高端車品牌「仰望」的發佈會,創始人兼董事長王傳福顯得興奮。涉足高端品牌車是比亞迪2003年涉足汽車行業以來的夙願。

|

| 比亞迪1月5日發佈高端車「仰望」(圖片來自比亞迪網路發佈會圖像) |

預定2023年內上市的仰望的售價預計達到80萬~150萬元。首先將推出具有越野性能的多功能運動車(SUV)「U8」和高性能跑車「U9」這2款車。

通過採用分別獨立控制4個車輪的四電機新技術,即使在行駛時有1個輪胎爆胎,仍能安全停車。U8的賣點是安全性,甚至可在水中漂浮行駛應對緊急情況。

涉足高檔車與比亞迪在中國所面臨的競爭環境不無關係。比亞迪優勢是中低價位,在10萬~20萬元推出「宋」、「秦」和「海豚」等廣泛車型。在20萬~30萬元價位,2020年上市的「漢」等走紅,成為增長的驅動力。

|

不過,這些價位的競爭正日趨激烈。美國特斯拉1月啟動大幅降價,主力車型「Model 3」的最低價格從26萬5900元降至22萬9000元。從高價位轉向中價位,形成與比亞迪正面競爭的局面。

大眾和本田等也尋求在中國推出純電動汽車,今後與比亞迪産生競爭的情況或將增加。美國摩根士丹利針對「仰望」指出,「在大眾市場的競爭激化,比亞迪(的增長)可能即將觸及天花板的背景下,希望將道路擴大至價格更高的領域」。

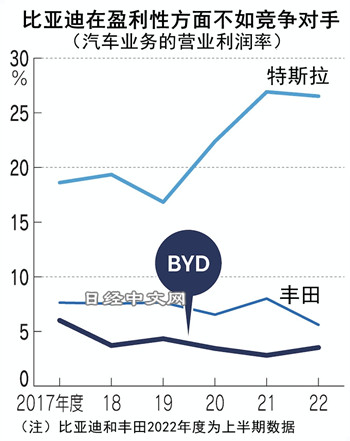

偏重於中低價位的比亞迪的車型構成還是造成較低利潤率的課題。汽車業務的營業利潤率最近幾年持續低於5%。遠遠低於超過25%的特斯拉,也低於豐田。

|

原本純電動汽車(EV)和插電式混合動力車(PHV)的利潤率就低於汽油車。原因是作為核心零部件的車載電池成本增加。特斯拉以高價位的車型為中心,在一定程度上將成本轉嫁到價格上,但以中低價位為中心的比亞迪難以輕易轉嫁成本。透露出借助「仰望」的推出提高品牌形象、推動盈利改善這一意圖。

除此以外的逆風也在加強。中國2022年底取消了旨在推動純電動汽車和插電式混合動力車銷售擴大的補貼,産生很大影響。

補貼根據符合續航距離等一定條件的車型的銷量來發放,成為降低價格的支撐,最明顯受益的是比亞迪。2021財年(截至2021年12月)獲得達到上年2.5倍的58億元,但今後將消失。

比亞迪以補貼結束和電池原料暴漲等為由,1月開始對EV和PHV漲價。雖然這是為改善收益不得已而為之,但與降價的特斯拉形成對比。不過,也有人説:「雖然漲價了,但正通過打折以跟原來相同的價格進行銷售」(廣東廣州的銷售店),漲價尚未普及開。

比亞迪1月的新車銷量在中國新冠疫情擴大及春節影響疊加的背景下,仍確保比上年同月增長了6成。不過,幅度比2022年全年的漲幅2.5倍減小,漲價的影響今後有可能持續。

看到國內放緩,比亞迪不斷擴大海外銷售。比亞迪本來以EV巴士為主開拓海外市場,而在EV乘用車領域也將致力於擴大業務。

比亞迪2022年的新車出口量為5萬輛以上,中國的國金證券預測2023年將增至30萬輛。國金證券表示比亞迪在歐洲合作的經銷商將擴大店舖,銷售將猛增。

不過在拓展海外市場上,今後將成為障礙的是對中國EV的警戒感。

「歐洲已成為中國EV出口的主要目的地,歐洲經濟有可能受到嚴重的影響」,德國智庫德國麥卡托中國研究中心主張「中國産EV正在讓歐洲的就業、投資及技術革新面臨風險」,認為需要考慮貿易上的對抗措施。

如果持續擴大海外銷售,有可能像被美國政府嚴厲制裁的華為等企業一樣,作為中國企業的比亞迪面臨的壓力也會越來越大。

特斯拉、豐田及大眾等很多汽車廠商都以北美市場為世界銷售的一大支柱。但比亞迪的世界市場拓展側重於歐洲和亞洲,從中期來看,很難建立規模優勢。

中國汽車工業協會表示中國新能源汽車2022年的産量和銷量連續8年位居世界第一,強調中國環保車的飛躍式發展。中國政府持續致力於EV等産業振興,作為結果實現增長的是比亞迪。

今後除了地緣政治學風險外,國內外的競爭將更加激烈,進一步實現增長的道路並不平坦。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)川上尚志 廣州、秦野貫、山田遼太郎

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。