推特掀起日本「阿拉伯之春」?

2012/08/10

|

| 日本國會周邊進行的反核示威遊行(7月29日,東京都千代田區) |

8月3日(星期五)在下午6點多的首相官邸前,進行抗議示威活動的民眾的年齡層已經開始提高。在7月中旬之前,通過推特(Twitter)和Facebook得知示威遊行消息的年輕人佔大多數,而現在通過電視和報紙得知消息的年長者開始增多。示威遊行的火種首先在網際網路上點燃,之後擴展到了很少使用網路的階層。

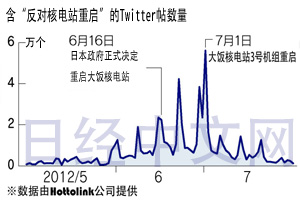

據分析網路資訊的日本hottolink公司統計顯示,在自5月1日到7月17日的2個半月時間內,推特上已經出現了約60萬條包含「反對核電站重啟」的資訊。而近期日本社會的另一個焦點「消費稅增稅」的資訊只有37萬條。由此可見日本民眾對核電站重啟的關注度之高。

有關7月16日在東京代代木公園舉行的示威遊行集會的帖子達到了約2萬條。利用手機和個人電腦閱讀這些帖子的人達到了116萬人。有分析認為推特對呼籲民眾參加集會起到了巨大作用。

推特具有與熱點活動和事件聯動的傾向,但大部分熱點一般在數天內就會出現降溫。

相反,有關「反對重啟核電站」的資訊從日本政府決定重啟關西電力公司大飯核電站的數周前就開始增加,在重啟的7月1日則突破了5萬條。每逢週末,相關資訊數量就會經常超過1萬條的現象已經持續了幾個月。

|

自網際網路在新興市場國家得到普及的2010年到2011年,中東的突尼西亞和埃及爆發了大規模要求民主的示威遊行,這被稱為「阿拉伯之春」。2011年,在美國也爆發了反對貧富差距的「佔領華爾街」運動。

東京大學研究所綜合文化研究科教授木村忠正説,這是因為「隨著網際網路的普及,毫無關係的人之間也有可能建立緊密的聯繫」。

木村忠正教授説,首相官邸前的示威遊行參加者也「並不屬於相同組織或者擁有相同思想。但平時毫無關係的民眾在‘反對重啟核電站’這一點上找到了共同點」。

不過,木村教授認為日本首相官邸前的示威遊行直接引發類似「阿拉伯之春」的社會變革的可能性「微乎其微」。「阿拉伯之春」運動的前提是社會上存在民眾因多年壓抑而積累起來的怒火,網際網路不過起到了使之爆發的「催化劑作用」。而在日本「社會上並不存在如此嚴重的怒火」。

另一方面,木村教授認為,從社會學角度來看,「參加運動的人數如果超過該地區總人口的100分之1,就將開始對社會造成衝擊」。而如果示威遊行參與者超過10萬人,就將逼近東京都總人口的100分之1。

從持續時間罕見的包圍首相官邸的示威遊行活動可以看出,在日本推特等社交網站也已形成了對民眾的行動産生影響的土壤。

(日經新聞 編輯委員 大西康之)

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

報道評論

HotNews

金融市場

| 日經225指數 | 54253.68 | 435.64 | 02/06 | close |

| 日經亞洲300i | 2632.52 | -18.84 | 02/06 | close |

| 美元/日元 | 157.12 | 0.01 | 02/07 | 05:50 |

| 美元/人民元 | 6.9380 | 0.0009 | 02/06 | 11:20 |

| 道瓊斯指數 | 50115.67 | 1206.95 | 02/06 | close |

| 富時100 | 10369.750 | 60.530 | 02/06 | close |

| 上海綜合 | 4065.5834 | -10.3333 | 02/06 | close |

| 恒生指數 | 26559.95 | -325.29 | 02/06 | close |

| 紐約黃金 | 4951.2 | 89.8 | 02/06 | close |