歐巴馬在「監視」

2013/06/18

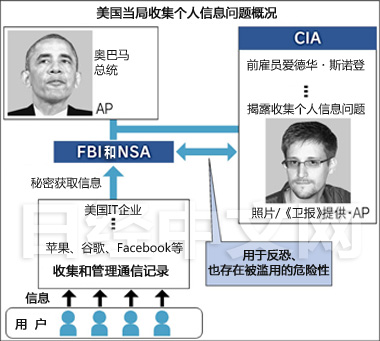

美國政府通過網際網路秘密收集個人資訊的問題正在全球範圍內引發爭議。圍繞如何處理揭開這一秘密的史諾登,中美博弈已經拉開序幕,曾提供數據的谷歌等美國IT企業也開始不斷遭受來自歐洲等方面的批評。

「8成以上數據經由美國」

可以瞬間處理大量電子數據的名為PRISM的程式、向美國政府提供幫助的企業的名單、繼承「反恐戰爭」不斷升級的歐巴馬政權的政策……,披露這些資訊的內部告發者愛德華•史諾登的視頻被發佈到網路上,讓世界感到震驚。

最令人震驚的內容之一是:「世界數據的8成以上經過美國」。被認為作為合作企業提供資訊的谷歌、Facebook和蘋果等在北美的數據中心積累的數據量之多不同尋常。24億網路用戶的資訊的大部分集中於美國一國的中樞。

在問題曝光的同時,美國總統歐巴馬表示,「資訊收集的對象僅為非美國人」,發表了安慰美國國民的聲明。但由於歐巴馬提到「非美國國民」,反而招致了全球的擔憂。

批評聲音尤其強烈的是歐洲。德國多家媒體刊登評論稱,「歐巴馬不是Yes we can(我們能),而是Yes we scan(我們在監視)」。一名政府相關人士也表示,「歐盟(EU)將很快採取應對美國行為的舉措」。

歐洲自上世紀90年代起,一直對收集個人信持慎重態度。歐盟將討論制訂根據消費者要求、停止資訊利用的資訊保護準則。歐盟的想法是對始終主張積極利用自由數據的美國IT企業施加限制,使其難以向外部提供歐洲的個人資訊。

數據要保存到何時?

美國政府表示,此次納入分析對象的是「元數據」的標題和日期等附屬資訊。但相信這種説法的政府很少,中國和俄羅斯也認為美國不可能不查看數據的詳細內容。由於美方説明不足等原因,事態平息似乎需要很長時間。

如果歸納一下外界對美國的擔憂,主要為以下3點。第一是美國要將偷偷收集的數據保存到什麼時候?包括美國IT企業在內,在民營企業之間,正在形成數據保存期間最小化這一約定俗成的規則,在1~2年左右刪除客戶搜索記錄等的情況正在增加。但沒人能保證美國政府將遵守在2年內刪除資訊的準則。

第二是美國政府對安全保障的看法。史諾登隸屬於美國諮詢公司博思艾倫(Booz Allen Hamilton),被派遣到政府部門工作。不少觀點指出將安全保障的重要工作交給民間人士,是美國的「潛在危險」。

第三是分析技術。使根據網路用戶進行哪些搜索的歷史記錄來分析其愛好、行為和政治信仰成為可能的技術稱為演算法(計算方法),如果利用PRISM演算法調查個人,將對安全對策提供幫助。例如,如果使用被稱為「文本挖掘(Text Mining,即將聲音數據自動變成文字數據、然後從中提取有用資訊)」的方法,就能從長時間對話中直接獲取恐怖活動資訊等。

另一方面,由於使用方法不同,産生對無辜個人的誹謗中傷、侵犯隱私以及發出犯罪者和恐怖分子等錯誤資訊的風險也將加大。

美國收集大量個人資訊的IT企業正在增加。全球網路用戶的資訊每天也在被這些企業大量收集,這不是隔岸觀火……

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)編輯委員 中山淳史

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

「8成以上數據經由美國」

可以瞬間處理大量電子數據的名為PRISM的程式、向美國政府提供幫助的企業的名單、繼承「反恐戰爭」不斷升級的歐巴馬政權的政策……,披露這些資訊的內部告發者愛德華•史諾登的視頻被發佈到網路上,讓世界感到震驚。

|

在問題曝光的同時,美國總統歐巴馬表示,「資訊收集的對象僅為非美國人」,發表了安慰美國國民的聲明。但由於歐巴馬提到「非美國國民」,反而招致了全球的擔憂。

批評聲音尤其強烈的是歐洲。德國多家媒體刊登評論稱,「歐巴馬不是Yes we can(我們能),而是Yes we scan(我們在監視)」。一名政府相關人士也表示,「歐盟(EU)將很快採取應對美國行為的舉措」。

歐洲自上世紀90年代起,一直對收集個人信持慎重態度。歐盟將討論制訂根據消費者要求、停止資訊利用的資訊保護準則。歐盟的想法是對始終主張積極利用自由數據的美國IT企業施加限制,使其難以向外部提供歐洲的個人資訊。

數據要保存到何時?

美國政府表示,此次納入分析對象的是「元數據」的標題和日期等附屬資訊。但相信這種説法的政府很少,中國和俄羅斯也認為美國不可能不查看數據的詳細內容。由於美方説明不足等原因,事態平息似乎需要很長時間。

如果歸納一下外界對美國的擔憂,主要為以下3點。第一是美國要將偷偷收集的數據保存到什麼時候?包括美國IT企業在內,在民營企業之間,正在形成數據保存期間最小化這一約定俗成的規則,在1~2年左右刪除客戶搜索記錄等的情況正在增加。但沒人能保證美國政府將遵守在2年內刪除資訊的準則。

第二是美國政府對安全保障的看法。史諾登隸屬於美國諮詢公司博思艾倫(Booz Allen Hamilton),被派遣到政府部門工作。不少觀點指出將安全保障的重要工作交給民間人士,是美國的「潛在危險」。

第三是分析技術。使根據網路用戶進行哪些搜索的歷史記錄來分析其愛好、行為和政治信仰成為可能的技術稱為演算法(計算方法),如果利用PRISM演算法調查個人,將對安全對策提供幫助。例如,如果使用被稱為「文本挖掘(Text Mining,即將聲音數據自動變成文字數據、然後從中提取有用資訊)」的方法,就能從長時間對話中直接獲取恐怖活動資訊等。

另一方面,由於使用方法不同,産生對無辜個人的誹謗中傷、侵犯隱私以及發出犯罪者和恐怖分子等錯誤資訊的風險也將加大。

美國收集大量個人資訊的IT企業正在增加。全球網路用戶的資訊每天也在被這些企業大量收集,這不是隔岸觀火……

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)編輯委員 中山淳史

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

報道評論

HotNews

金融市場

| 日經225指數 | 54253.68 | 435.64 | 02/06 | close |

| 日經亞洲300i | 2632.52 | -18.84 | 02/06 | close |

| 美元/日元 | 157.12 | 0.01 | 02/07 | 05:50 |

| 美元/人民元 | 6.9380 | 0.0009 | 02/06 | 11:20 |

| 道瓊斯指數 | 50115.67 | 1206.95 | 02/06 | close |

| 富時100 | 10369.750 | 60.530 | 02/06 | close |

| 上海綜合 | 4065.5834 | -10.3333 | 02/06 | close |

| 恒生指數 | 26559.95 | -325.29 | 02/06 | close |

| 紐約黃金 | 4951.2 | 89.8 | 02/06 | close |