從詞彙看兩岸經濟差異

2013/11/08

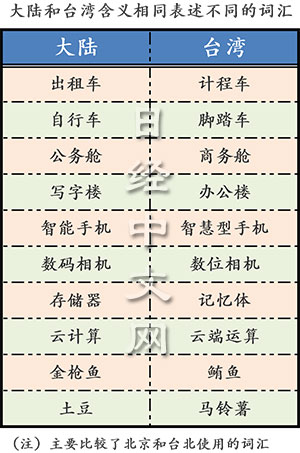

擺脫多年來的政治對立,尋求加強經濟關係的中國大陸與台灣,雖然處在一線的兩岸商務人士等在大陸都用「普通話」交流,但實際上雙方使用的詞彙有很大不同。這種差異有時體現了兩岸商業習慣的不同。

「我對為什麼要在晚上跑路感到吃驚」,一位台灣經營學者在回顧數年前在中國湖南省研究所執教的經歷時這樣表示。當時,這位學者的學生表示希望「脫産」學習。而在台灣「脫産」指的是攜帶資産逃跑。

這位學者在詳細詢問後發現,在大陸「脫産」指的是暫時停止工作。查閱日本出版的中日辭典,出現的都是大陸使用的含義。這名學生僅僅是想向自己的指導老師表達希望暫時休假、以專心學業的決心。

表述不同的「Business Class」

雖然「脫産」這個詞屬於非常極端的例子,但兩岸普通話的詞彙差異之多仍然出乎意料。這與美國和英國英語存在差異如出一轍。政治對立導致的中臺分離期間産生了詞彙表述差異,而有些例子顯示出,台灣在經濟市場化方面走在前面。

例如,表示客機座席等級的「Business Class」一詞,在台灣稱為「商務艙」。即使是不懂中文的日本人,憑感覺也知道這是大企業高管級商務人士乘坐的等級。

但是在大陸卻一直採用「公務艙」的表述。這似乎反映出,中國大陸一流商務人士指的是國有企業的高管等。最近使用商務艙這一表述的人也出現增加,但作為大陸空中大門的首都國際機場的官方公告牌依然採用「公務艙」的説法。而在同一個機場中,長榮航空等台灣企業則採用「商務艙」的説法,兩種説法同時存在。

在台灣稱為「辦公樓」,而在中國大陸則稱為「辦公室」。大陸的表述更加突出了其為文件編撰場所的語感。這似乎象徵著相對於利潤第一的民營企業、更加重視組織內部事務性手續的行政機關和國有企業更佔優勢的經濟結構。

明顯的IT用語差異

從不同領域來看,兩岸資訊技術(IT)的用語差異更加突出。可以説,這並非源於兩岸經濟結構差異,而主要反映了不斷産生新商品和技術的IT産業特性。

「smart phone」在中國大陸稱為「智慧手機」,而台灣稱為「智慧型手機」。「cloud computing」在中國大陸稱為「雲計算」,而台灣稱為「雲端運算」。對於懂得漢字的日本人,兩岸雙方的翻譯總覺得都能理解。

此外,兩岸詞彙也存在相互影響的例子。台灣標準話有「便當」這個詞彙。其來源被認為是日語的「弁當」,在日本佔領台灣時代,這個詞彙和便當文化一起留在了台灣。台灣還有「鐵路便當」以及「便利店便當」的説法。

而在便當文化相對淡薄的大陸,則一直使用「盒飯」這個説法。但是,與台灣電視劇等一起,大約10年前便當這個詞彙進入了大陸。在北京的年輕人之間,這種説法和便當文化一起得到了普及。

正是在那時,北京便利店迎來普及期,櫃檯上也開始擺滿中國式「便利店便當」。可以説,流通業的商機與便當這個表述一起到來。兩岸詞彙差異分析可能為在華人圈尋找商機提供啟示。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)中國總局 山田周平

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

「我對為什麼要在晚上跑路感到吃驚」,一位台灣經營學者在回顧數年前在中國湖南省研究所執教的經歷時這樣表示。當時,這位學者的學生表示希望「脫産」學習。而在台灣「脫産」指的是攜帶資産逃跑。

這位學者在詳細詢問後發現,在大陸「脫産」指的是暫時停止工作。查閱日本出版的中日辭典,出現的都是大陸使用的含義。這名學生僅僅是想向自己的指導老師表達希望暫時休假、以專心學業的決心。

表述不同的「Business Class」

雖然「脫産」這個詞屬於非常極端的例子,但兩岸普通話的詞彙差異之多仍然出乎意料。這與美國和英國英語存在差異如出一轍。政治對立導致的中臺分離期間産生了詞彙表述差異,而有些例子顯示出,台灣在經濟市場化方面走在前面。

|

但是在大陸卻一直採用「公務艙」的表述。這似乎反映出,中國大陸一流商務人士指的是國有企業的高管等。最近使用商務艙這一表述的人也出現增加,但作為大陸空中大門的首都國際機場的官方公告牌依然採用「公務艙」的説法。而在同一個機場中,長榮航空等台灣企業則採用「商務艙」的説法,兩種説法同時存在。

在台灣稱為「辦公樓」,而在中國大陸則稱為「辦公室」。大陸的表述更加突出了其為文件編撰場所的語感。這似乎象徵著相對於利潤第一的民營企業、更加重視組織內部事務性手續的行政機關和國有企業更佔優勢的經濟結構。

明顯的IT用語差異

從不同領域來看,兩岸資訊技術(IT)的用語差異更加突出。可以説,這並非源於兩岸經濟結構差異,而主要反映了不斷産生新商品和技術的IT産業特性。

「smart phone」在中國大陸稱為「智慧手機」,而台灣稱為「智慧型手機」。「cloud computing」在中國大陸稱為「雲計算」,而台灣稱為「雲端運算」。對於懂得漢字的日本人,兩岸雙方的翻譯總覺得都能理解。

此外,兩岸詞彙也存在相互影響的例子。台灣標準話有「便當」這個詞彙。其來源被認為是日語的「弁當」,在日本佔領台灣時代,這個詞彙和便當文化一起留在了台灣。台灣還有「鐵路便當」以及「便利店便當」的説法。

而在便當文化相對淡薄的大陸,則一直使用「盒飯」這個説法。但是,與台灣電視劇等一起,大約10年前便當這個詞彙進入了大陸。在北京的年輕人之間,這種説法和便當文化一起得到了普及。

正是在那時,北京便利店迎來普及期,櫃檯上也開始擺滿中國式「便利店便當」。可以説,流通業的商機與便當這個表述一起到來。兩岸詞彙差異分析可能為在華人圈尋找商機提供啟示。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)中國總局 山田周平

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

報道評論

HotNews

金融市場

| 日經225指數 | 54253.68 | 435.64 | 02/06 | close |

| 日經亞洲300i | 2632.52 | -18.84 | 02/06 | close |

| 美元/日元 | 157.12 | 0.01 | 02/07 | 05:50 |

| 美元/人民元 | 6.9380 | 0.0009 | 02/06 | 11:20 |

| 道瓊斯指數 | 50115.67 | 1206.95 | 02/06 | close |

| 富時100 | 10369.750 | 60.530 | 02/06 | close |

| 上海綜合 | 4065.5834 | -10.3333 | 02/06 | close |

| 恒生指數 | 26559.95 | -325.29 | 02/06 | close |

| 紐約黃金 | 4951.2 | 89.8 | 02/06 | close |