日本一座22年只運作250天的反應爐

2016/09/23

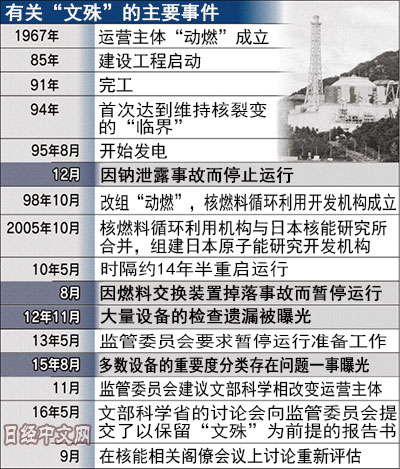

日本政府將在2016年內最終決定對福井縣的快中子增殖反應爐原型堆「文殊」進行廢堆。缺乏資源的日本曾將「文殊」視為「夢之反應爐」,為了達到實用化已耗資超過1萬億日元。但由於事故與故障頻發,自首次達到維持核裂變的臨界狀態開始,22年時間裏僅運營了短短250天。「文殊」本應成為日本核燃料迴圈利用政策的支柱,但以東京電力福島第一核電站事故為轉捩點,該反應爐受到了嚴格監管。是否報廢「文殊」,做出決斷已刻不容緩。

「文殊」是日本為了掌握快中子增殖反應爐技術而建造的原型堆,産生的鈽超過消耗量。對於缺乏資源的日本來説,該反應爐由於能使核燃料實現基本國産化,曾備受期待。1960年代後期,幾乎在商業核電站啟動運作的同一時期,「文殊」的研究開發全面啟動。

但「文殊」卻屢遇挫折。在1994年首次達到臨界狀態後,於1995年發生了冷卻鈉洩露事故。如何處理鈉與氧氣和水發生劇烈反應成為了棘手問題。

隨後,隱瞞事故現場視頻等醜聞遭到曝光。由於「文殊」的運營體制輕視安全,外界對重啟運作的不信任感越來越強。

2010年,即事故發生14年半後,「文殊」終於獲得當地允許重啟運作。但僅在3個月後,再次發生了燃料交換裝置掉落事故。日本文部科學省高官稱,「實際上這是(維持運作的)最後機會」。

福島核電站事故後成立的原子能監管委員會的建議成為日本政府被迫推進廢堆的直接契機。建議指出「文殊」存在約1萬處設備檢查遺漏等安全管理漏洞。2015年11月,委員會建議主管「文殊」的日本文部科學相選擇新的運營方來取代原本的日本原子能研究開發機構。日本文部科學省曾期待電力公司等能成為新的接手方,但最終願望落空。據該省估算,重啟「文殊」要在18年內花費5800億日元。

此前日本政府堅持保留「文殊」的理由是希望迴圈利用核燃料。因為快中子增殖反應爐承擔迴圈利用核燃料的主要任務,而使用普通核電站承擔同樣迴圈利用任務的「鈽熱發電」起到的作用微不足道。

如果快中子增殖反應爐有可能被廢除,那麼日本的核燃料迴圈利用和原子能政策本身也將動搖。如果允許日本和平利用可以作為核武器原料的鈽,將可能對定於2018年續約的《日美原子能協定》造成影響,甚至出現「多米諾骨牌」效應。

然而作為「文殊」運營主體的日本原子能研究開發機構問題不斷,監管委員會並未放過這些問題。

推進核燃料迴圈利用的日本經濟産業省高層也表示「有可能對重啟核電站運作造成影響」,對「文殊」已失去了信心。相比之下,日本政府更傾向於和法國共同開發試驗堆「ASTRID」等來維持快中子反應爐研究。不過,研發資金負擔等方面仍存在不確定性。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

|

| 出席原子能相關內閣會議的文部科學相松野博一(前排右一)、官房長官菅義偉(右二)、經濟産業相世耕弘成(右三)(9月21日,首相官邸) |

「文殊」是日本為了掌握快中子增殖反應爐技術而建造的原型堆,産生的鈽超過消耗量。對於缺乏資源的日本來説,該反應爐由於能使核燃料實現基本國産化,曾備受期待。1960年代後期,幾乎在商業核電站啟動運作的同一時期,「文殊」的研究開發全面啟動。

但「文殊」卻屢遇挫折。在1994年首次達到臨界狀態後,於1995年發生了冷卻鈉洩露事故。如何處理鈉與氧氣和水發生劇烈反應成為了棘手問題。

隨後,隱瞞事故現場視頻等醜聞遭到曝光。由於「文殊」的運營體制輕視安全,外界對重啟運作的不信任感越來越強。

|

福島核電站事故後成立的原子能監管委員會的建議成為日本政府被迫推進廢堆的直接契機。建議指出「文殊」存在約1萬處設備檢查遺漏等安全管理漏洞。2015年11月,委員會建議主管「文殊」的日本文部科學相選擇新的運營方來取代原本的日本原子能研究開發機構。日本文部科學省曾期待電力公司等能成為新的接手方,但最終願望落空。據該省估算,重啟「文殊」要在18年內花費5800億日元。

此前日本政府堅持保留「文殊」的理由是希望迴圈利用核燃料。因為快中子增殖反應爐承擔迴圈利用核燃料的主要任務,而使用普通核電站承擔同樣迴圈利用任務的「鈽熱發電」起到的作用微不足道。

如果快中子增殖反應爐有可能被廢除,那麼日本的核燃料迴圈利用和原子能政策本身也將動搖。如果允許日本和平利用可以作為核武器原料的鈽,將可能對定於2018年續約的《日美原子能協定》造成影響,甚至出現「多米諾骨牌」效應。

然而作為「文殊」運營主體的日本原子能研究開發機構問題不斷,監管委員會並未放過這些問題。

推進核燃料迴圈利用的日本經濟産業省高層也表示「有可能對重啟核電站運作造成影響」,對「文殊」已失去了信心。相比之下,日本政府更傾向於和法國共同開發試驗堆「ASTRID」等來維持快中子反應爐研究。不過,研發資金負擔等方面仍存在不確定性。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

報道評論

HotNews

金融市場

| 日經225指數 | 54253.68 | 435.64 | 02/06 | close |

| 日經亞洲300i | 2632.52 | -18.84 | 02/06 | close |

| 美元/日元 | 157.12 | 0.01 | 02/07 | 05:50 |

| 美元/人民元 | 6.9380 | 0.0009 | 02/06 | 11:20 |

| 道瓊斯指數 | 50115.67 | 1206.95 | 02/06 | close |

| 富時100 | 10369.750 | 60.530 | 02/06 | close |

| 上海綜合 | 4065.5834 | -10.3333 | 02/06 | close |

| 恒生指數 | 26559.95 | -325.29 | 02/06 | close |

| 紐約黃金 | 4951.2 | 89.8 | 02/06 | close |