重啟銀行利率管制是改革的倒退

2016/06/27

吉田忠則:中國政府對銀行融資和存款利率的管制以行業自主管制的形式開始重啟,這彰顯出中國金融制度仍處在發展途中。對於希望人民幣成為國際貨幣的中國來説,利率自由化同時還是金融制度改革的出發點。中國無法走出這一步的背後,存在銀行習慣於政府保護、往往輕視盈虧的經營體制。國際社會的對中國金融改革的期待有可能枯萎。

中國目前仍在嚴格限制資本流動,例如在海外證券投資和海外資金籌集方面設有配額。此外,匯率行情也由中國人民銀行(央行)每天早上確定人民幣對美元和歐元等主要貨幣匯率的中間值,處在當局的管理之下。相比起來,銀行利率的自由化走在前頭。

成為關鍵節點的是2015年10月取消存款利率的上限,借此建立將市場資金供求反映到利率上的機制,中國人民銀行(央行)顯示出進一步推進金融制度改革的姿態。

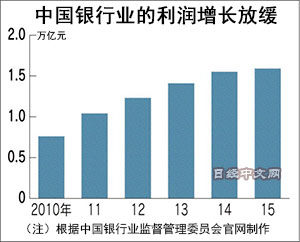

但是,銀行盈利能力的急劇下降給這一改革趨勢踩下了煞車。商業銀行整體的凈利潤2011年比上年增加3成以上,但去年僅超過2%,增幅縮小。受此影響,中國政府尋求恢復銀行貸款利率下限和存款利率上限,以使銀行穩定獲得利潤。

實際上,在此次恢復利率管制的過程中,如何防止道德風險成為討論焦點。熟悉中國金融情況的日本信金中央金庫高級審議官露口洋介指出,「當局認為,允許自由設定利率仍為時尚早」。

此外,還存在中國經濟政策的運作變得更加困難這一因素。中國政府將淘汰雖無法産生收益卻仍存續的「僵屍企業」、鋼鐵和煤炭行業的過剩産能作為優先課題,如果堅決實施,有可能招致銀行的不良債權的增加。恢復利率管制還存在確保銀行具備有能力處理不良債權的經營基礎,以完善推進虧損企業淘汰的環境的側面。

在中國,中國人民銀行決定的基準利率不過是明確顯示貨幣政策方向的指標,目前仍借助向商業銀行指示融資量的「窗口指導」來實施貨幣政策。但如果取消對資本流動的管制,資金開始跨境自由流動,基於融資量的金融控制將更加困難。

因此,需要的是轉向基於利率,而非融資量的貨幣政策。中國人民銀行行長周小川2015年3月針對取消存款利率一事曾表示,「取消的可能性非常高」,實際上該年10月轉向了實行。但由於此次重新管制銀行的匯率,改革出現倒退。促使資本流動和匯率行情更加自由、使人民幣成為國際貨幣的道路也將隨之漸行漸遠。

此外,或將對國際社會對中國金融改革的期待造成影響。國際貨幣基金組織(IMF)2015年決定將人民幣納入儲備貨幣「特別提款權(SDR)」貨幣籃子,隨後認為人民幣成為易用性更好的貨幣(例如與外匯自由兌換等)這一預期出現升溫。但受此次措施的影響,認為中國改革無法像預期那樣取得進展的觀點或將加強。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)編輯委員 吉田忠則

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

|

中國目前仍在嚴格限制資本流動,例如在海外證券投資和海外資金籌集方面設有配額。此外,匯率行情也由中國人民銀行(央行)每天早上確定人民幣對美元和歐元等主要貨幣匯率的中間值,處在當局的管理之下。相比起來,銀行利率的自由化走在前頭。

|

但是,銀行盈利能力的急劇下降給這一改革趨勢踩下了煞車。商業銀行整體的凈利潤2011年比上年增加3成以上,但去年僅超過2%,增幅縮小。受此影響,中國政府尋求恢復銀行貸款利率下限和存款利率上限,以使銀行穩定獲得利潤。

實際上,在此次恢復利率管制的過程中,如何防止道德風險成為討論焦點。熟悉中國金融情況的日本信金中央金庫高級審議官露口洋介指出,「當局認為,允許自由設定利率仍為時尚早」。

此外,還存在中國經濟政策的運作變得更加困難這一因素。中國政府將淘汰雖無法産生收益卻仍存續的「僵屍企業」、鋼鐵和煤炭行業的過剩産能作為優先課題,如果堅決實施,有可能招致銀行的不良債權的增加。恢復利率管制還存在確保銀行具備有能力處理不良債權的經營基礎,以完善推進虧損企業淘汰的環境的側面。

在中國,中國人民銀行決定的基準利率不過是明確顯示貨幣政策方向的指標,目前仍借助向商業銀行指示融資量的「窗口指導」來實施貨幣政策。但如果取消對資本流動的管制,資金開始跨境自由流動,基於融資量的金融控制將更加困難。

因此,需要的是轉向基於利率,而非融資量的貨幣政策。中國人民銀行行長周小川2015年3月針對取消存款利率一事曾表示,「取消的可能性非常高」,實際上該年10月轉向了實行。但由於此次重新管制銀行的匯率,改革出現倒退。促使資本流動和匯率行情更加自由、使人民幣成為國際貨幣的道路也將隨之漸行漸遠。

此外,或將對國際社會對中國金融改革的期待造成影響。國際貨幣基金組織(IMF)2015年決定將人民幣納入儲備貨幣「特別提款權(SDR)」貨幣籃子,隨後認為人民幣成為易用性更好的貨幣(例如與外匯自由兌換等)這一預期出現升溫。但受此次措施的影響,認為中國改革無法像預期那樣取得進展的觀點或將加強。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)編輯委員 吉田忠則

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

HotNews

金融市場

| 日經225指數 | 54253.68 | 435.64 | 02/06 | close |

| 日經亞洲300i | 2632.52 | -18.84 | 02/06 | close |

| 美元/日元 | 157.12 | 0.01 | 02/07 | 05:50 |

| 美元/人民元 | 6.9380 | 0.0009 | 02/06 | 11:20 |

| 道瓊斯指數 | 50115.67 | 1206.95 | 02/06 | close |

| 富時100 | 10369.750 | 60.530 | 02/06 | close |

| 上海綜合 | 4065.5834 | -10.3333 | 02/06 | close |

| 恒生指數 | 26559.95 | -325.29 | 02/06 | close |

| 紐約黃金 | 4951.2 | 89.8 | 02/06 | close |