英特爾第50年起的試煉

2018/07/31

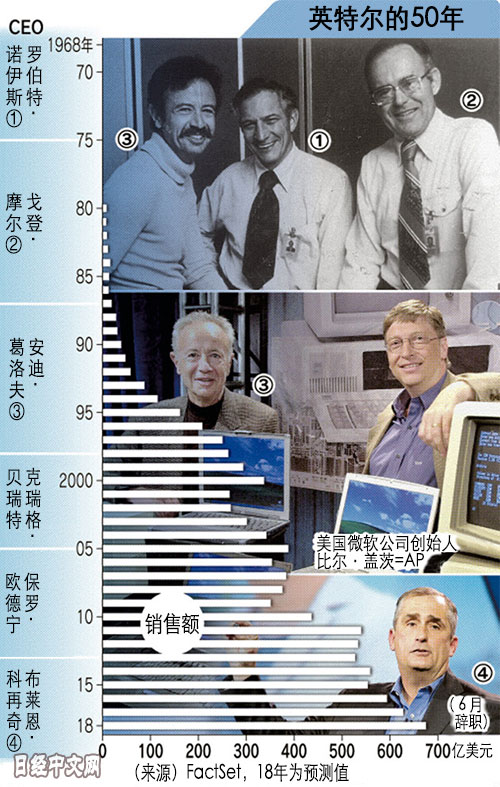

美國英特爾在7月18日迎來公司成立50週年。英特爾的設立成為了「矽谷」這一名稱誕生的契機之一。然而,作為至今仍持續增長的半導體産業的翹楚,英特爾近年來卻明顯轉入防守態勢。公司首席執行官(CEO)布萊恩·科再奇(Brian Krzanich)由於過去與下屬間的戀情而於6月份辭職,此事一度引發公司的混亂。在IT産業將要迎來重大變革的情況下,英特爾是否還能奪回「半導體之王」的地位呢?

昔日的輝煌

7月9日上午,在英特爾總部(美國加利福尼亞州聖克拉拉)以公司創始人羅伯特·諾伊斯(Robert N.Noyce)名字命名的大廈前,近50名老員工聚到一起。站在正中央的是6月底開始擔任臨時CEO的羅伯特·斯旺(Robert Swan)。他們聚集在這裡是為了參加取出2003年公司成立35週年時埋下的時間膠囊的活動。會場擺放著諾伊斯和戈登·摩爾等人的照片。

|

| 在取出時間膠囊的活動上,臨時CEO羅伯特·斯旺強調了公司50年來的成長(7月9日,英特爾總部) |

從銀色膠囊裏倒出來的是當時公司最賺錢的産品——面向個人電腦的CPU(中央處理器)「奔騰」系列和海外員工送來的筷子等。本職工作是首席財務官(CFO)的斯旺取出當時的年度報告書後説:「當時300億美元的銷售額到2015年實現倍增,已達到600億美元,營業利潤則提升至3倍」,誇耀了公司的發展。

事實上,英特爾在其走過的50年歷程中留下了不少輝煌的印記。比如,泛用的小型處理器以「個人電腦」的形式讓電腦走進了人們的日常生活,並隨著網際網路的普及而遍佈世界各個角落。

通過「Intel Inside」的口號來宣傳終端客戶看不到的CPU,成為成功打造品牌的最先的案例。多年來在當地報紙上跟蹤報道英特爾動向的麥克·馬龍(Michael Malone)在他的著作中,稱提出半導體整合度每兩年提高一倍的「摩爾定律」的摩爾是「在矽谷誕生的最偉大作品」。

很難準確評價的現狀

然而,如今卻很難對英特爾做出一個準確的評價。在傳出CEO科再奇辭職的消息後,媒體與投資者的反應一分為二。有的觀點認為「這將對公司的變革産生不良影響」(北國資本市場),也有意見覺得「科再奇辭職將帶來新的機會」(富比世)。

|

科再奇時代的功績是「擺脫個人電腦依賴,明確了在數據社會裏掙錢的發展方向」。例如人工智慧(AI)。微軟收購了專門開發深度學習晶片的Navana Systems、擁有可方便改寫電路的「FPGA」技術的美國阿爾特拉,並最終實現了與美國微軟等的合作。另外,通過將以色列的Mobileye收歸旗下,2017年在車載半導體領域上升至第8位。

瞄準更遠的未來,英特爾還在「量子電腦」領域推進研發採用傳統半導體生産方式的處理器。儘管在智慧手機時代錯過了最佳時機,但目前銷售額仍不斷增長,對個人電腦的依賴程度也降到了5成。

不過,這些都是英特爾內部的變化。如果把視角放在半導體産業乃至整個IT産業的話,將會看到和15年前把奔騰處理器裝入時間膠囊時完全不同的景象。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

報道評論

HotNews

金融市場

| 日經225指數 | 54253.68 | 435.64 | 02/06 | close |

| 日經亞洲300i | 2632.52 | -18.84 | 02/06 | close |

| 美元/日元 | 157.12 | 0.01 | 02/07 | 05:50 |

| 美元/人民元 | 6.9380 | 0.0009 | 02/06 | 11:20 |

| 道瓊斯指數 | 50115.67 | 1206.95 | 02/06 | close |

| 富時100 | 10369.750 | 60.530 | 02/06 | close |

| 上海綜合 | 4065.5834 | -10.3333 | 02/06 | close |

| 恒生指數 | 26559.95 | -325.29 | 02/06 | close |

| 紐約黃金 | 4951.2 | 89.8 | 02/06 | close |