中國觀察?「鄧小平模式」的重新挑戰

2013/11/21

|

世界需要高效率的投資環境

「這裡會變成和香港、新加坡一樣的地方」,來自北京的纖維貿易行業的張先生對自貿區表現出期待。但上海當地貿易公司的一位負責人則表示「具體能幹些什麼還不太清楚,可能性還是有的」。

減少政府干預、借助市場機制來提高經濟效率。被稱為「李克強經濟學」的李克強的經濟政策成為三中全會公報的重要支柱。其焦點之一便是9月29日在上海設立的自貿區。

|

| 到訪上海自由貿易區窗口的企業相關人士絡繹不絕 |

據了解,上海自貿試驗區開設1個多月來,包括金融和貿易等21家外資企業在內,註冊企業數達234家。上海市長楊雄也對此表示進展十分順利。

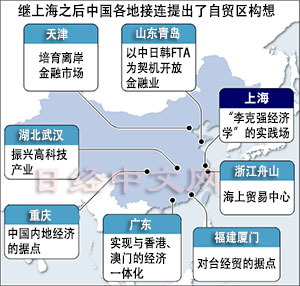

廣東省、天津市、重慶市……,中國越來越多的地方希望效倣上海而提出了設立自貿區的構想。廣東省提出了橫跨3地的自貿區構想,省長朱小丹表示希望與香港和澳門成為一體,以提高競爭力。

不過,即使是在已經啟動了自貿試驗區的上海,政策將放寬到什麼程度,究竟能具體操作些什麼,都還並不明朗。也有人對僅憑過去的成功經驗,在一定的區域內實施政策性放寬,然後向全國推廣的構想本身存在疑問。

|

重覆30年前的老路?

當時,尤其是在毗鄰香港的廣東省深圳市經濟特區內,看好廉價勞動力的外資企業接連建立了出口型工廠。集中在廣東省特區內的産業,之後又向中國全國各地擴展,最終使中國確立起「世界工廠」的地位。鄧小平的實踐之所以取得重大的成功,是因為中國當時正需要建立生産、製造等作為産業的基礎。

而與當時相比,如今的中國想要培育的則是以連接全球網路為基礎的金融以及物流等産業。日本的一名金融相關人士甚至懷疑的表示「在僅有山手線內側(相當於日本東京的內環)面積一半大的地方建立試驗區,這能讓整個資金實現自由流通嗎」。

人們對中國領導層所期待的是向陳腐的固有制度開刀,切實的在全中國推行改革。與30年前一樣的在狹小區域實施改革的做法究竟還能奏效嗎?從中國目前的社會形勢來看,似乎沒有多少時間能讓領導層繼續漫長的「實驗」了……

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

報道評論

HotNews

金融市場

| 日經225指數 | 54253.68 | 435.64 | 02/06 | close |

| 日經亞洲300i | 2632.52 | -18.84 | 02/06 | close |

| 美元/日元 | 157.12 | 0.01 | 02/07 | 05:50 |

| 美元/人民元 | 6.9380 | 0.0009 | 02/06 | 11:20 |

| 道瓊斯指數 | 50115.67 | 1206.95 | 02/06 | close |

| 富時100 | 10369.750 | 60.530 | 02/06 | close |

| 上海綜合 | 4065.5834 | -10.3333 | 02/06 | close |

| 恒生指數 | 26559.95 | -325.29 | 02/06 | close |

| 紐約黃金 | 4951.2 | 89.8 | 02/06 | close |