美國依賴中國付出的代價

2013/12/25

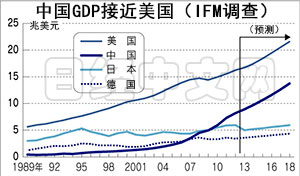

雷曼危機終結了美國單極時代。遭受重創的美國再也不能像以往那樣獨自引領世界政治和經濟了。在沒有哪個國家能夠一家獨大的情況下,迅速成長的中國開始動搖現有秩序。世界進入了無「極」的不穩定時代。

2008年12月4日,中國國務院副總理王岐山與美國財政部長亨利·保爾森在北京釣魚臺國賓館共同主持了中美戰略經濟對話。

在允許媒體旁聽的開頭幾分鐘時間裏,通常情況下都是相互親切問候。但在這天的對話中,王岐山還沒等到記者和攝像師退場就直奔主題。

「希望美方採取一切必要措施穩定經濟和金融市場,確保中國在美資産和投資安全」。

對於王岐山嚴厲的語氣,對面的保爾森倉促間有點兒不知所措。王岐山所説的「中國在美資産」,就是指美國國債。

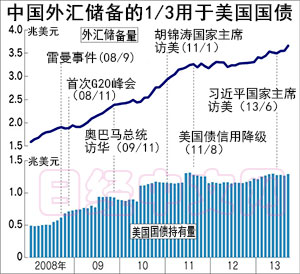

超越日本位居第一

中國持有的美國國債在爆發雷曼危機的2008年9月超過日本位居世界第一。進入10月後,即便在人們對美元的擔憂加劇的情況下,中國仍未放慢購買的腳步,當月月底的持有額比9月底一下子高出了近700億美元。

在中國大量增持美國國債時,也恰逢美國政府被迫增發國債之機。

根據美國的金融穩定法,需要最多投入7000億美元公共資金從金融機構手中收購不良資産。在10月3日這項法案通過後,為籌集實施該法案所需的資金,保爾森宣佈要增發國債。

「有沒有認購者」--面對市場的這一疑問,保爾森在10月21日的演講中給出了一個答案:「我與中國副總理王岐山保持著緊密聯繫」。

實際上保爾森與王岐山是有著10年交情的老朋友。

在上世紀90年代末,作為高盛集團高管的保爾森曾向時任廣東省副省長、負責處理非銀行金融機構破産問題的王岐山提出了事務性建議。據説王岐山對保爾森非常信任。

「我們與中國政府結成了牢固的紐帶,在確保美國的信用方面起到了非同尋常的效果」,保爾森在回憶錄裏如此回顧,透露出為走出危機,不得不依賴擁有全球最大外匯儲備的中國。

但向中國借錢也要付出不小的代價。作為最大債權國,中國開始對美國打造的國際金融秩序公然唱起了反調。

2009年3月23日,中國人民銀行行長周小川發表的文章讓全世界感到震驚:「僅靠儲備貨幣發行國無法在為世界提供流動性的同時確保幣值的穩定」。文章指出了以美元為儲備貨幣的局限性,提出創設「超主權儲備貨幣」來代替美元。

中國發佈這一主張的場合是在2009年6月成立的金磚四國(BRICs:巴西、俄羅斯、印度、中國)峰會上。加上2011年新加入的南非,金磚國家已經成為新興市場國宣示團結起來走向世界多極化的舞臺。

債權者的權利

中國甚至還開始對美國的軍事預算指手畫腳。

在2011年8月美國評等機構下調美國國債評等後,新華社發表評論文章,稱「世界唯一超級大國最大的債權國中國現在有充分的權利要求美國解決它的債務問題,確保中國美元資産的安全」,其中具體要求的事項就是削減軍費。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

|

在允許媒體旁聽的開頭幾分鐘時間裏,通常情況下都是相互親切問候。但在這天的對話中,王岐山還沒等到記者和攝像師退場就直奔主題。

「希望美方採取一切必要措施穩定經濟和金融市場,確保中國在美資産和投資安全」。

對於王岐山嚴厲的語氣,對面的保爾森倉促間有點兒不知所措。王岐山所説的「中國在美資産」,就是指美國國債。

超越日本位居第一

中國持有的美國國債在爆發雷曼危機的2008年9月超過日本位居世界第一。進入10月後,即便在人們對美元的擔憂加劇的情況下,中國仍未放慢購買的腳步,當月月底的持有額比9月底一下子高出了近700億美元。

|

根據美國的金融穩定法,需要最多投入7000億美元公共資金從金融機構手中收購不良資産。在10月3日這項法案通過後,為籌集實施該法案所需的資金,保爾森宣佈要增發國債。

「有沒有認購者」--面對市場的這一疑問,保爾森在10月21日的演講中給出了一個答案:「我與中國副總理王岐山保持著緊密聯繫」。

實際上保爾森與王岐山是有著10年交情的老朋友。

在上世紀90年代末,作為高盛集團高管的保爾森曾向時任廣東省副省長、負責處理非銀行金融機構破産問題的王岐山提出了事務性建議。據説王岐山對保爾森非常信任。

「我們與中國政府結成了牢固的紐帶,在確保美國的信用方面起到了非同尋常的效果」,保爾森在回憶錄裏如此回顧,透露出為走出危機,不得不依賴擁有全球最大外匯儲備的中國。

但向中國借錢也要付出不小的代價。作為最大債權國,中國開始對美國打造的國際金融秩序公然唱起了反調。

|

中國發佈這一主張的場合是在2009年6月成立的金磚四國(BRICs:巴西、俄羅斯、印度、中國)峰會上。加上2011年新加入的南非,金磚國家已經成為新興市場國宣示團結起來走向世界多極化的舞臺。

債權者的權利

中國甚至還開始對美國的軍事預算指手畫腳。

在2011年8月美國評等機構下調美國國債評等後,新華社發表評論文章,稱「世界唯一超級大國最大的債權國中國現在有充分的權利要求美國解決它的債務問題,確保中國美元資産的安全」,其中具體要求的事項就是削減軍費。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

報道評論

HotNews

金融市場

| 日經225指數 | 54253.68 | 435.64 | 02/06 | close |

| 日經亞洲300i | 2632.52 | -18.84 | 02/06 | close |

| 美元/日元 | 157.12 | 0.01 | 02/07 | 05:50 |

| 美元/人民元 | 6.9380 | 0.0009 | 02/06 | 11:20 |

| 道瓊斯指數 | 50115.67 | 1206.95 | 02/06 | close |

| 富時100 | 10369.750 | 60.530 | 02/06 | close |

| 上海綜合 | 4065.5834 | -10.3333 | 02/06 | close |

| 恒生指數 | 26559.95 | -325.29 | 02/06 | close |

| 紐約黃金 | 4951.2 | 89.8 | 02/06 | close |