東南亞「汽車三國志」的夢想與興衰

2014/01/15

在日系車呈席捲之勢的泰國汽車市場,首款「國産車」即將誕生。泰國正大集團(CP)將自今年起,與中國上海汽車集團各出資約一半,啟動乘用車合資生産。正大集團涉足食品、通信和金融等領域,旗下擁有200多家企業,銷售額超過3萬億日元。

除了斥資約300億日元正在建設的年産5萬輛的工廠之外,還在討論建設年産20萬輛規模的新工廠。正大集團統帥、董事長謝國民(74歲)自信地表示,「這項業務前景光明」。

實際上,正大集團並非第一個嘗試進軍汽車領域的泰國企業。此前的泰國企業雖然也進行了充分準備,但「國産車構想」仍以失敗而告終。為了弄清其原委,日本經濟新聞(中文版:日經中文網)採訪了其中一位企業經營者。

這位經營者是泰國暹羅水泥集團(Siam Cement Group,SCG)前董事長帕倫(音譯,86歲)。在這家去年迎來創業100週年的老牌企業,帕倫曾自1985年起擔任了7年董事長。這家企業的標誌是作為最大股東泰國王室象徵的「大象」,其涉足廣泛領域的原材料生産。在探索業務多元化的上世紀80年代,私下裏討論的是生産冠以大象徽標的乘用車。

美國經營學家彼得·德魯克(Peter F. Drucker)稱之為「産業中的産業」的汽車行業具有很大的經濟帶動效果。「那是力爭實現工業化的很多發展中國家都希望製造國産車的時代」,帕倫回顧稱。

觀察泰國暹羅水泥集團為進入整車生産領域而先後進行佈局的軌跡:1982年,收購美國凡士通旗下輪胎工廠;1985年收購電池工廠;1986年與豐田合資生産引擎零部件;1987年收購美國陶氏化學(dow chemical)旗下樹脂原料工廠;1990年與美國加迪安工業公司(Guardian Industries)合資生産強化平板玻璃。

熟知當時內情的東京大學教授末廣昭指出,「出身於技術領域的帕倫希望一切都依靠自主技術解決」。

但其野心卻被泰國政府叫停。1990年,泰國政府改變了以往的國內産業保護政策,開始實施解禁乘用車進口和下調關稅等自由化舉措。受1997年的亞洲金融危機影響,國産車構想完全化為泡影。

帕倫在擔任董事長期間,曾陪同當時的總理廷素拉暖(Prem Timasulamonda訪問鄰國馬來西亞,視察了已大張旗鼓起航的寶騰汽車(Proton)公司的整車工廠。而讓其印象深刻的是寶騰汽車高管的一番話——「能否盈利並不重要。因為政府會支援我們」。

於1983年和1993年分別創立了寶騰汽車和Perodua這2家國産車企業的馬來西亞對進口車徵收高關稅,並對國産車免除物品稅。借助低價格暢銷的國産車如今已經掌握國內市佔率的60%。但是,由於雙重保護政策,外資企業對投資該國敬而遠之,而國産車的品質改善也未能取得進展。

此外,擁有2億3千萬人口優勢的印度尼西亞的也實施了錯誤的戰略。1996年,當時的蘇哈托總統提出了國産車計劃,並將壟斷經營權給了自己的三兒子。但是,由於第二年的亞洲金融危機,蘇哈托總統被迫下臺。而國産車企業也陷入了經營破産。

在這種背景下,曾試圖將該國定位為東南亞主力基地的豐田由於這個騷亂而改變了方針。2004年開始生産的面向新興市場國家的世界戰略車「IMV」的正式基地選在了泰國。

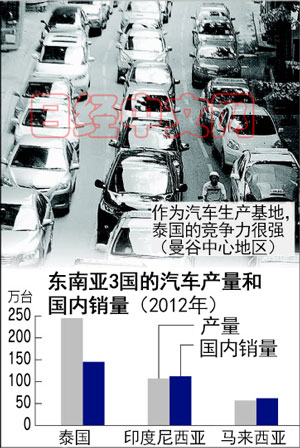

東南亞的「汽車三國志」盛衰也體現在數字上。1991年,各國的汽車産量均在25萬輛左右,而到約20年後的2012年,泰國則達到245萬輛,印度尼西亞為107萬輛,而馬來西亞僅為57萬輛。已開始開拓出口市場的泰國與産量低於國內銷量的其他2個國家的競爭力差異昭然若揭。

泰國已經跨越SCG的挫折,但將來也不一定就一帆風順。泰國面臨勞動力不足、大洪水再次發生的風險、嚴重的政局混亂等問題,而印度尼西亞為了借機追趕泰國,引入了吸引小型車生産的政策,而馬來西亞也將力爭成為純電動汽車等新一代汽車的中心。「三國志」能否再次逆轉?目前確定無疑的是如果屈服於逆時代潮流而動的保護主義的誘惑,將毫無勝算。

(高橋徹 曼谷)

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

|

實際上,正大集團並非第一個嘗試進軍汽車領域的泰國企業。此前的泰國企業雖然也進行了充分準備,但「國産車構想」仍以失敗而告終。為了弄清其原委,日本經濟新聞(中文版:日經中文網)採訪了其中一位企業經營者。

這位經營者是泰國暹羅水泥集團(Siam Cement Group,SCG)前董事長帕倫(音譯,86歲)。在這家去年迎來創業100週年的老牌企業,帕倫曾自1985年起擔任了7年董事長。這家企業的標誌是作為最大股東泰國王室象徵的「大象」,其涉足廣泛領域的原材料生産。在探索業務多元化的上世紀80年代,私下裏討論的是生産冠以大象徽標的乘用車。

美國經營學家彼得·德魯克(Peter F. Drucker)稱之為「産業中的産業」的汽車行業具有很大的經濟帶動效果。「那是力爭實現工業化的很多發展中國家都希望製造國産車的時代」,帕倫回顧稱。

觀察泰國暹羅水泥集團為進入整車生産領域而先後進行佈局的軌跡:1982年,收購美國凡士通旗下輪胎工廠;1985年收購電池工廠;1986年與豐田合資生産引擎零部件;1987年收購美國陶氏化學(dow chemical)旗下樹脂原料工廠;1990年與美國加迪安工業公司(Guardian Industries)合資生産強化平板玻璃。

熟知當時內情的東京大學教授末廣昭指出,「出身於技術領域的帕倫希望一切都依靠自主技術解決」。

但其野心卻被泰國政府叫停。1990年,泰國政府改變了以往的國內産業保護政策,開始實施解禁乘用車進口和下調關稅等自由化舉措。受1997年的亞洲金融危機影響,國産車構想完全化為泡影。

帕倫在擔任董事長期間,曾陪同當時的總理廷素拉暖(Prem Timasulamonda訪問鄰國馬來西亞,視察了已大張旗鼓起航的寶騰汽車(Proton)公司的整車工廠。而讓其印象深刻的是寶騰汽車高管的一番話——「能否盈利並不重要。因為政府會支援我們」。

於1983年和1993年分別創立了寶騰汽車和Perodua這2家國産車企業的馬來西亞對進口車徵收高關稅,並對國産車免除物品稅。借助低價格暢銷的國産車如今已經掌握國內市佔率的60%。但是,由於雙重保護政策,外資企業對投資該國敬而遠之,而國産車的品質改善也未能取得進展。

此外,擁有2億3千萬人口優勢的印度尼西亞的也實施了錯誤的戰略。1996年,當時的蘇哈托總統提出了國産車計劃,並將壟斷經營權給了自己的三兒子。但是,由於第二年的亞洲金融危機,蘇哈托總統被迫下臺。而國産車企業也陷入了經營破産。

在這種背景下,曾試圖將該國定位為東南亞主力基地的豐田由於這個騷亂而改變了方針。2004年開始生産的面向新興市場國家的世界戰略車「IMV」的正式基地選在了泰國。

東南亞的「汽車三國志」盛衰也體現在數字上。1991年,各國的汽車産量均在25萬輛左右,而到約20年後的2012年,泰國則達到245萬輛,印度尼西亞為107萬輛,而馬來西亞僅為57萬輛。已開始開拓出口市場的泰國與産量低於國內銷量的其他2個國家的競爭力差異昭然若揭。

泰國已經跨越SCG的挫折,但將來也不一定就一帆風順。泰國面臨勞動力不足、大洪水再次發生的風險、嚴重的政局混亂等問題,而印度尼西亞為了借機追趕泰國,引入了吸引小型車生産的政策,而馬來西亞也將力爭成為純電動汽車等新一代汽車的中心。「三國志」能否再次逆轉?目前確定無疑的是如果屈服於逆時代潮流而動的保護主義的誘惑,將毫無勝算。

(高橋徹 曼谷)

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

HotNews

金融市場

| 日經225指數 | 54253.68 | 435.64 | 02/06 | close |

| 日經亞洲300i | 2632.52 | -18.84 | 02/06 | close |

| 美元/日元 | 157.12 | 0.01 | 02/07 | 05:50 |

| 美元/人民元 | 6.9380 | 0.0009 | 02/06 | 11:20 |

| 道瓊斯指數 | 50115.67 | 1206.95 | 02/06 | close |

| 富時100 | 10369.750 | 60.530 | 02/06 | close |

| 上海綜合 | 4065.5834 | -10.3333 | 02/06 | close |

| 恒生指數 | 26559.95 | -325.29 | 02/06 | close |

| 紐約黃金 | 4951.2 | 89.8 | 02/06 | close |