日本企業的設備也「老齡化」?

2014/05/09

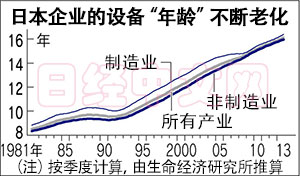

與人口老齡化一樣,日本企業的設備「老齡化」的風險也有可能成為瓶頸問題。其原因在於設備更新速度緩慢,供給能力出現下滑。日本製造業的設備價值5年時間下降了約6萬億日元,使用期限也達到歷史最長的16.4年。供給能力下滑還是出口增長放緩的原因之一。如果生産設備無法滿足需求,日本企業很可能錯過成長機會。

據日本第一生命經濟研究所的首席經濟學家永濱利廣推算,日本國內製造業設備的用期限為16.4年,是1980年代的近2倍,已達到「老齡」狀態。按季度來看,自2008年以來,「設備年齡」持續「變老

日本國稅廳認為生産設備的法定耐用年數大多為5~10年左右。雖然這可以説明日企比較愛惜設備,但同時也可以看出很多日本企業一直在使用「老齡」設備進行生産。

安倍政權上台之後,日元升值局面得以修正,企業收益出現改善。再加上消費稅增稅前的搶購需求,進入2014年之後,工廠等的開工率達到80%左右,為08年秋季以來的最高水準。

但是2013年日本企業整體的設備投資比上一年減少了1.6%,未能擺脫負增長。其原因在於受雷曼危機後的「收縮經濟」影響,過剩設備成為沉重的負擔,企業無法大膽地實施設備投資。

從各主要國家來看,美國的設備投資同比增加了2.8%。新興經濟體的設備投資更加活躍。據國際貨幣基金(IMF)統計,投資在國內生産總值(GDP)中所佔比重方面,中國為48%,印度尼西亞為34%,均大幅高於日本的21%。

據日本財務省統計推算,雷曼危機後的5年時間裏,日本的製造業合計實施了66.5萬億日元的設備投資,不過設備折舊費也高達72.1萬億日元。二者相減,設備價值下降了5.6萬日元。其中,核心産業的設備價值下降尤為明顯,汽車等運輸機械5年內價值減少了1.6萬億日元。化學設備價值減少了3200億日元,電氣機械也減少了3100億日元。就連智慧手機等呈增長趨勢的通信設備機械也減少了2900億日元。

雖然雷曼危機後有的企業淘汰了過剩設備,不過更多的企業並未實施設備更新投資,設備不斷老化,資産價值出現下滑的情況比比皆是。雖然企業減少投資會使財務狀況出現改善,但是生産設備老化很可能使日企在與引入最先進設備的新興經濟體製造業的競爭中落後於人。

此外日企的供給能力也出現下滑。生産能力指數(顯示企業使用自主設備所得生産的産品數量)方面,2月底同比下降了1.9%,連續28個月呈負增長。該指數自雷曼危機後便轉為下滑,較最近的峰值、2008年底相比下降了6%。從不同行業來看,運輸機械下降了6%,通信設備下滑了24%,化學工業設備也各自下降了2%。雖然過剩設備出現減少,但是生産能力下降導致在日元貶值的情況下出口仍未能實現增長。

日本銀行(央行)總裁黑田東彥4月表示「供需缺口已接近零」。相關人士指出,雖然市場認為這意味著經濟復甦將帶動需求增長,從而擺脫通貨緊縮,但相關人士認為這不僅僅是需求的問題。受設備老化影響,供給能力出現下降,這也促成了縮小供需缺口。

(松尾洋平)

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

|

|

日本國稅廳認為生産設備的法定耐用年數大多為5~10年左右。雖然這可以説明日企比較愛惜設備,但同時也可以看出很多日本企業一直在使用「老齡」設備進行生産。

安倍政權上台之後,日元升值局面得以修正,企業收益出現改善。再加上消費稅增稅前的搶購需求,進入2014年之後,工廠等的開工率達到80%左右,為08年秋季以來的最高水準。

但是2013年日本企業整體的設備投資比上一年減少了1.6%,未能擺脫負增長。其原因在於受雷曼危機後的「收縮經濟」影響,過剩設備成為沉重的負擔,企業無法大膽地實施設備投資。

從各主要國家來看,美國的設備投資同比增加了2.8%。新興經濟體的設備投資更加活躍。據國際貨幣基金(IMF)統計,投資在國內生産總值(GDP)中所佔比重方面,中國為48%,印度尼西亞為34%,均大幅高於日本的21%。

據日本財務省統計推算,雷曼危機後的5年時間裏,日本的製造業合計實施了66.5萬億日元的設備投資,不過設備折舊費也高達72.1萬億日元。二者相減,設備價值下降了5.6萬日元。其中,核心産業的設備價值下降尤為明顯,汽車等運輸機械5年內價值減少了1.6萬億日元。化學設備價值減少了3200億日元,電氣機械也減少了3100億日元。就連智慧手機等呈增長趨勢的通信設備機械也減少了2900億日元。

雖然雷曼危機後有的企業淘汰了過剩設備,不過更多的企業並未實施設備更新投資,設備不斷老化,資産價值出現下滑的情況比比皆是。雖然企業減少投資會使財務狀況出現改善,但是生産設備老化很可能使日企在與引入最先進設備的新興經濟體製造業的競爭中落後於人。

此外日企的供給能力也出現下滑。生産能力指數(顯示企業使用自主設備所得生産的産品數量)方面,2月底同比下降了1.9%,連續28個月呈負增長。該指數自雷曼危機後便轉為下滑,較最近的峰值、2008年底相比下降了6%。從不同行業來看,運輸機械下降了6%,通信設備下滑了24%,化學工業設備也各自下降了2%。雖然過剩設備出現減少,但是生産能力下降導致在日元貶值的情況下出口仍未能實現增長。

日本銀行(央行)總裁黑田東彥4月表示「供需缺口已接近零」。相關人士指出,雖然市場認為這意味著經濟復甦將帶動需求增長,從而擺脫通貨緊縮,但相關人士認為這不僅僅是需求的問題。受設備老化影響,供給能力出現下降,這也促成了縮小供需缺口。

(松尾洋平)

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

- 相關新聞

報道評論

HotNews

金融市場

| 日經225指數 | 56973.77 | 2720.09 | 02/09 | 09:55 |

| 日經亞洲300i | 2657.98 | 25.46 | 02/09 | 09:55 |

| 美元/日元 | 156.93 | 0.05 | 02/09 | 09:50 |

| 美元/人民元 | 6.9380 | 0.0000 | 02/08 | 23:57 |

| 道瓊斯指數 | 50115.67 | 1206.95 | 02/06 | close |

| 富時100 | 10369.750 | 60.530 | 02/06 | close |

| 上海綜合 | 4065.5834 | -10.3333 | 02/06 | close |

| 恒生指數 | 26559.95 | -325.29 | 02/06 | close |

| 紐約黃金 | 4951.2 | 89.8 | 02/06 | close |