真鍋淑郎這樣為應對全球變暖做出貢獻

2021/10/06

獲得諾貝爾物理學獎的美國普林斯頓大學高級研究員真鍋淑郎研究的「氣候模型」是一種通過電腦來模擬地球上物理現象的技術。也可以説是促進以數位技術重現現實世界的全球規模的「數位化雙胞胎(DigitalTwin)」的措施。氣候模型已成為預測全球變暖及其對策效果等闡述人類未來計劃所必需的工具。

氣候模型按照在垂直方向上重現地面至上空的大氣運動的「一維模型」、計算三維大氣迴圈的「大氣大迴圈模型」、與海洋模型連接的「海洋-大氣耦合模型」這一順序不斷發展。真鍋在所有領域都作為先鋒參與其中。

|

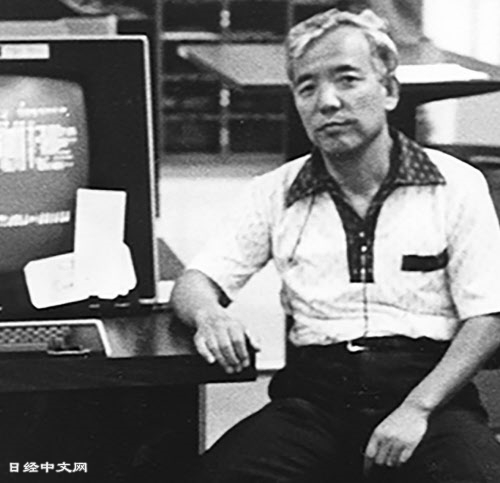

| 1970年代從事氣候模型開發時的真鍋(照片由美國物理學會提供) |

1958年赴美的真鍋首先攜手美國國家氣象局(現為美國國家海洋和大氣管理局)地球物理流體動力學實驗室(GFDL)的同事等,開發了一維模型。在大氣大迴圈模型研究當中,真鍋的主要合作夥伴是該實驗室第一任主任Joseph Smagorinsky,海洋-大氣耦合模型的主要合作夥伴則是該實驗室的海洋學者Kirk Bryan。

根據地球規模的氣候模型,將大氣和海洋劃分為箱狀,通過物理法則計算各個箱體中的溫度、風速和流速等的數值。真鍋曾針對海洋-大氣耦合模型的威力闡述稱,「在設定條件之後驅動程式,能呈現出與地球真實情況一致的洋流和氣壓分佈」。

氣候模型最初主要作為研究氣候機制的「實驗裝置」來使用。如果大氣中的二氧化碳等溫室氣體濃度提高,這些氣體將吸收和釋放紅外線,導致氣溫升高。

真鍋等人從一維模型的時代開始,研究大氣中二氧化碳濃度翻倍等情況下的氣溫變化。還利用能進行長期模擬的海洋-大氣耦合模型,進行了重現過去氣候的實驗。

後來,氣候模型開始被用作預測地球未來的工具。其象徵性案例是1988年美國國家航空航太局(NASA)的研究人員詹姆斯·漢森(James Hansen)在美國國會作證稱,「人為因素導致的氣候變暖正在以99%的概率發生」,引起了全球反響。詹姆斯·漢森這一主張的依據是通過自己構建的氣候模型預測出的氣候迅速變暖局面。

真鍋等人的初期氣候模型的解析度僅為500公里左右,但現在全球模型可達到100公里,領域模型達到數公里~約數十公里。電腦的運算速度飛躍式提高,使詳細的模擬變為可能。

最新的氣候模型開始納入地表情況、大氣中微顆粒和化學物質的運動等。真鍋率先推進的地球數位化雙胞胎的構建正在持續進步。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

報道評論

HotNews

金融市場

| 日經225指數 | 57462.59 | 1098.65 | 02/10 | 09:52 |

| 日經亞洲300i | 2685.73 | 0.34 | 02/10 | 09:52 |

| 美元/日元 | 156.22 | -0.36 | 02/10 | 09:46 |

| 美元/人民元 | 6.9215 | 0.0000 | 02/09 | 23:57 |

| 道瓊斯指數 | 50135.87 | 20.20 | 02/09 | close |

| 富時100 | 10386.230 | 16.480 | 02/09 | close |

| 上海綜合 | 4123.0897 | 57.5063 | 02/09 | close |

| 恒生指數 | 27027.16 | 467.21 | 02/09 | close |

| 紐約黃金 | 5050.9 | 99.7 | 02/09 | close |