日德處理歷史問題的不同點

2015/08/13

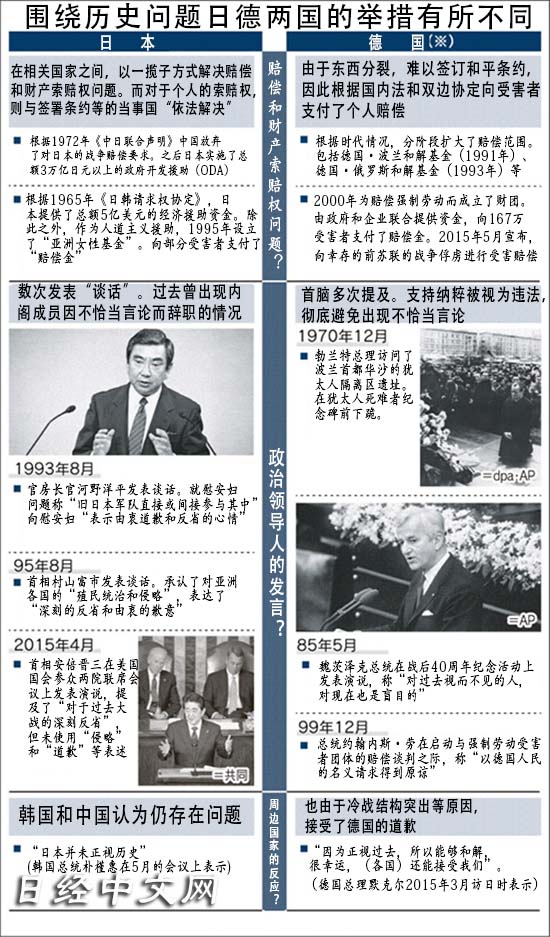

南韓政府和媒體在批評日本的歷史認識時經常會舉出德國的例子加以對比,認為德國和日本不同,已經妥善地解決了歷史問題。但也有很多觀點指出,日德兩國所處的國際環境不同,難以單純加以比較。日本經濟新聞(中文版:日經中文網)根據學者等的見解,梳理了日德兩國處理戰後問題的不同舉措。

日本在第二次世界大戰中和德國是同盟關係,並且同樣戰敗。從表面上看,可以説處在相似的境遇。但日本外務省網站表示,日德「以不同方式處理了戰後問題,單純比較並不恰當」。對此,東京大學德國現代史教授石田勇治表示,「正因為歷史背景有所不同,積極比較並加以思考才更有意義」。

德國法律禁止支援納粹言論

首先通過圖表比較日本和德國的主要舉措。

戰後政治領導人的言論是怎樣的?日本在戰後50週年的1995年8月,時任首相村山富市承認了對亞洲各國的「殖民統治和侵略」,表示了「深刻的反省和由衷的道歉」。

石田教授稱德國的特點是「並非像日本這樣總括而抽象地道歉,而是具體針對各個情況進行道歉」。這指的向納粹猶太人大屠殺的受害者道歉。

在西德時代,勃蘭特總理於1970年在華沙猶太人死難者紀念碑前下跪。總統魏茨澤克在1985年二戰結束40週年紀念活動上發表演説稱,「對過去視而不見的人,對現在也是盲目的」。支援納粹在德國被定為違法,一直徹底防止不恰當言論。 版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

日本在第二次世界大戰中和德國是同盟關係,並且同樣戰敗。從表面上看,可以説處在相似的境遇。但日本外務省網站表示,日德「以不同方式處理了戰後問題,單純比較並不恰當」。對此,東京大學德國現代史教授石田勇治表示,「正因為歷史背景有所不同,積極比較並加以思考才更有意義」。

德國法律禁止支援納粹言論

首先通過圖表比較日本和德國的主要舉措。

戰後政治領導人的言論是怎樣的?日本在戰後50週年的1995年8月,時任首相村山富市承認了對亞洲各國的「殖民統治和侵略」,表示了「深刻的反省和由衷的道歉」。

|

在西德時代,勃蘭特總理於1970年在華沙猶太人死難者紀念碑前下跪。總統魏茨澤克在1985年二戰結束40週年紀念活動上發表演説稱,「對過去視而不見的人,對現在也是盲目的」。支援納粹在德國被定為違法,一直徹底防止不恰當言論。 版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

報道評論

HotNews

金融市場

| 日經225指數 | 56806.41 | -135.56 | 02/16 | close |

| 日經亞洲300i | 2685.91 | 4.11 | 02/16 | 17:41 |

| 美元/日元 | 153.38 | -0.01 | 02/16 | 17:36 |

| 美元/人民元 | 6.9077 | 0.0000 | 02/15 | 23:57 |

| 道瓊斯指數 | 49500.93 | 48.95 | 02/13 | close |

| 富時100 | 10460.960 | 14.610 | 02/16 | 08:26 |

| 上海綜合 | 4082.0726 | -51.9451 | 02/13 | close |

| 恒生指數 | 26705.94 | 138.82 | 02/16 | close |

| 紐約黃金 | 5022.0 | 98.3 | 02/13 | close |