德國企業依賴中國增長

2014/12/10

德國企業依賴中國市場實現增長的趨勢正日益明顯。例如戴姆勒在北京建立了研究開發基地等,德國企業相繼對華實施大規模投資。而諸如寶馬(BMW)那樣,在中國的銷售額超過本國及美國的德國企業也正在增加。在作為根據地的歐洲市場陷入冷卻的背景下,攻佔中國這個巨大市場成為了德國企業的當務之急。在受到政府推動的同時、不斷與中國加深關係的德國企業能夠在多大程度上收穫成果呢?

「中國是最為重要的市場」

11月上旬,德國戴姆勒在北京舉行了高檔車「梅賽德斯·賓士」的研究開發(R&D)中心的落成儀式。作為高檔車的研究開發基地,投入了總計1億1200萬歐元(約合人民幣8.53億元)。預計到2015年底將配置500人左右的開發人員。這裡成為了戴姆勒舉全公司之力攻佔中國市場的前沿陣地。

「中國在世界上是最為重要的市場」,戴姆勒全面負責中國業務的董事Hubertus Troska如此斷言。隨著研發中心的開設,「中國款汽車」的産品線有望得到強化。Hubertus Troska表示,除了致力於新款環保車的開發以及汽車資訊化技術化之外,「還將不斷將中國年輕人的偏好等積極融入設計之中」。另一方面,戴姆勒關閉了設在日本國內的設計部門。

今年1~10月,梅賽德斯·賓士的在華銷量較上年增長31%,達到22萬6635輛,首次超過了本國德國(21萬4989輛)。在北京郊外,戴姆勒正在建設年産能50萬輛的最大規模高檔車工廠。加上合資夥伴北京汽車集團,包括目前計劃在內的累計投資額將達到650億元。

在江蘇省南通市,德國大型醫藥和化學企業默克公司已投入8千萬歐元,開工建設醫藥工廠。將製造的是治療糖尿病和心血管疾病等的藥物。此次新建的工廠可以量産中國民眾廣泛使用的被納入「基本藥物目錄」的藥物,據稱這在外資企業中尚屬首次。該公司過去3年對中國的投資額已經超過1億歐元。

該工廠將成為默克在世界範圍內的第2大醫藥工廠。其在包括中國在內的新興市場國家的銷售額已達到38億歐元,佔全球銷售的36%。

該公司董事長柯祿唯(jur.Karl-Ludwig Kley)表示:「將持續尋找滿足中國民眾迫切的醫療需求的方法」。

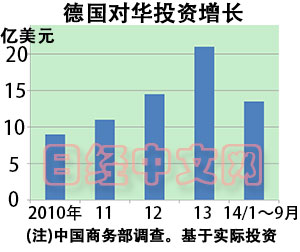

德國對華直接投資2013年達到20億9500萬美元,比上年增長了42%。雖然與超過70億美元的日本仍然存在差距,卻與日本逐步減少投資的趨勢形成鮮明對比。

德國經濟的生命線

背後的原因在於以中國為代表的新興市場國家正逐漸成為德國經濟的生命線。

歐元區18個國家今年4~6月的區域生産總值(GDP)剔除物價影響後與上年同期基本持平。原因是受到了德國時隔5個季度再次陷入負增長的影響。雖然7~9月情況稍有改善,但是歐元區經濟依然疲軟。

對趨冷的內需失去信心的德國企業開始加速推進全球化戰略。而其中中國是德國最大的貿易對象國。德國企業在中國的銷售額超過在本國和美國等國銷售額的情況出現增加。從寶馬2013年的新車銷量來看,中國成為該公司全球最大的市場。而大眾旗下的奧迪的在華銷量則是其在德國銷量(居第2位)的近2倍。

不過,很多德國企業都擔心,如果單單依靠出口的話,將很可能與擅長低價攻勢的中國等企業形成對抗。為此,這些企業開始考慮強化在華進行研發投資。削減成本和生産符合當地需求産品的動作也隨之加快。

全球最大的德國化工企業巴斯夫(BASF)12年在上海設立了亞太區研發中心。該公司與建材廠商大連實德集團聯手開發輕而結實的塑膠素材,並將該素材作為窗框的新材料啟動商品化生産。由於保暖性卓越,在冬季可防止室內的暖氣外溢,所以可被用於節能住宅。通過與當地企業聯手,開發符合當地市場價位的商品成為可能。

兩國政府的推動

中德商務合作的背後,也有兩國緊密的政治關係所發揮的作用。包括成都等地方城市在內,德國總理梅克爾曾7次訪華,中國國家主席習近平自2007年進入最高領導層以來2度訪問德國,中國國務院總理李克強也則3度到訪德國。10月,李克強攜130位企業高管訪問德國,與德國簽訂了110項合作文件,合約總額超過180億美元。

最近,德國也出現了反對在政治層面過度接近中國的聲音。但是,在經濟層面則另當別論。德國企業的積極姿態甚至將英法也甩在身後。重視中國的現實戰略從目前來看已經取得了一定成果。

(森安健 大連、阿部哲也 北京、菅原透 上海、赤川省吾 柏林、加藤貴行 法蘭克福)

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

|

| 德國戴姆勒在北京建立了研發中心,將加快開發面向當地的産品開發 |

11月上旬,德國戴姆勒在北京舉行了高檔車「梅賽德斯·賓士」的研究開發(R&D)中心的落成儀式。作為高檔車的研究開發基地,投入了總計1億1200萬歐元(約合人民幣8.53億元)。預計到2015年底將配置500人左右的開發人員。這裡成為了戴姆勒舉全公司之力攻佔中國市場的前沿陣地。

「中國在世界上是最為重要的市場」,戴姆勒全面負責中國業務的董事Hubertus Troska如此斷言。隨著研發中心的開設,「中國款汽車」的産品線有望得到強化。Hubertus Troska表示,除了致力於新款環保車的開發以及汽車資訊化技術化之外,「還將不斷將中國年輕人的偏好等積極融入設計之中」。另一方面,戴姆勒關閉了設在日本國內的設計部門。

今年1~10月,梅賽德斯·賓士的在華銷量較上年增長31%,達到22萬6635輛,首次超過了本國德國(21萬4989輛)。在北京郊外,戴姆勒正在建設年産能50萬輛的最大規模高檔車工廠。加上合資夥伴北京汽車集團,包括目前計劃在內的累計投資額將達到650億元。

|

該工廠將成為默克在世界範圍內的第2大醫藥工廠。其在包括中國在內的新興市場國家的銷售額已達到38億歐元,佔全球銷售的36%。

該公司董事長柯祿唯(jur.Karl-Ludwig Kley)表示:「將持續尋找滿足中國民眾迫切的醫療需求的方法」。

德國對華直接投資2013年達到20億9500萬美元,比上年增長了42%。雖然與超過70億美元的日本仍然存在差距,卻與日本逐步減少投資的趨勢形成鮮明對比。

德國經濟的生命線

背後的原因在於以中國為代表的新興市場國家正逐漸成為德國經濟的生命線。

歐元區18個國家今年4~6月的區域生産總值(GDP)剔除物價影響後與上年同期基本持平。原因是受到了德國時隔5個季度再次陷入負增長的影響。雖然7~9月情況稍有改善,但是歐元區經濟依然疲軟。

對趨冷的內需失去信心的德國企業開始加速推進全球化戰略。而其中中國是德國最大的貿易對象國。德國企業在中國的銷售額超過在本國和美國等國銷售額的情況出現增加。從寶馬2013年的新車銷量來看,中國成為該公司全球最大的市場。而大眾旗下的奧迪的在華銷量則是其在德國銷量(居第2位)的近2倍。

|

全球最大的德國化工企業巴斯夫(BASF)12年在上海設立了亞太區研發中心。該公司與建材廠商大連實德集團聯手開發輕而結實的塑膠素材,並將該素材作為窗框的新材料啟動商品化生産。由於保暖性卓越,在冬季可防止室內的暖氣外溢,所以可被用於節能住宅。通過與當地企業聯手,開發符合當地市場價位的商品成為可能。

兩國政府的推動

中德商務合作的背後,也有兩國緊密的政治關係所發揮的作用。包括成都等地方城市在內,德國總理梅克爾曾7次訪華,中國國家主席習近平自2007年進入最高領導層以來2度訪問德國,中國國務院總理李克強也則3度到訪德國。10月,李克強攜130位企業高管訪問德國,與德國簽訂了110項合作文件,合約總額超過180億美元。

最近,德國也出現了反對在政治層面過度接近中國的聲音。但是,在經濟層面則另當別論。德國企業的積極姿態甚至將英法也甩在身後。重視中國的現實戰略從目前來看已經取得了一定成果。

(森安健 大連、阿部哲也 北京、菅原透 上海、赤川省吾 柏林、加藤貴行 法蘭克福)

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

報道評論

HotNews

金融市場

| 日經225指數 | 54253.68 | 435.64 | 02/06 | close |

| 日經亞洲300i | 2632.52 | -18.84 | 02/06 | close |

| 美元/日元 | 157.12 | 0.01 | 02/07 | 05:50 |

| 美元/人民元 | 6.9380 | 0.0009 | 02/06 | 11:20 |

| 道瓊斯指數 | 50115.67 | 1206.95 | 02/06 | close |

| 富時100 | 10369.750 | 60.530 | 02/06 | close |

| 上海綜合 | 4065.5834 | -10.3333 | 02/06 | close |

| 恒生指數 | 26559.95 | -325.29 | 02/06 | close |

| 紐約黃金 | 4951.2 | 89.8 | 02/06 | close |