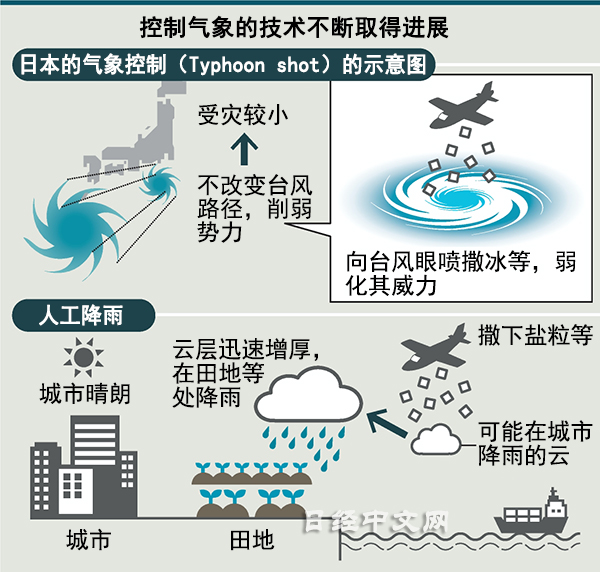

日本在著手研究人工影響颱風

2022/01/18

在3月至4月,人工降雨還被用於防止南加里曼丹省的火災。結果,降雨比上月增加50%以上,降雨量達到186.4毫米,比2011年至2020年同一時期的平均增加17%。印尼國家研究與創新機構的負責人表示,人工降雨通常需要約30天時間,每天需要1萬美元以上費用。只要發現合適種類的雲,實現降雨的可能性能達到80%。

|

在中國,正在推進更大規模的人工降雨計劃。中國為了遏制乾旱和冰雹災害,計劃在2025年之前能在佔全部國土約6成的550萬平方公里實現人工降雨和降雪。

中國也取得了實際成績。據新華社報道,中國政府2012~2017年向人工降雨等氣象調節項目投入88億元,在5年內實現了2335億立方的降雨。2021年1月甘肅省宣佈研發無人機人工降雨(UAV)系統,收集大氣的資訊,對採用尖端技術持積極態度。

在道德層面存在抵觸感,需要考慮環境影響等

自古以來,人類就進行祈雨和祈禱天晴,試圖獲得天氣的幫助。在進入20世紀後,人類開始討論向大量含有水蒸氣的大氣中人工噴撒成為水滴核的物質,借此實現降雨。

1946年美國通用電氣(GE)在大氣中潑撒乾冰和碘化銀,成功使雲層增厚,隨後研究加速。為了供應用於農業和發電的水,還出現民營企業的人工降雨服務。

不過,人工降雨等氣象調節也存在課題。人工降雨的前提是存在包含水蒸氣的大氣,降雨的地點和數量無法調節。難以驗證人為調節的效果。

此外,還存在道德和法律上的課題。對於人類干預氣象,在道德層面的抵觸感和環境影響也令人擔憂。11月在美國,預定在新墨西哥州實施的為了緩解乾旱的人工降雨受到擔憂環境影響的人們的反對,被迫中止。

在日本,目標是控制颱風的橫濱國立大學等的團隊于2021年春季實施的1萬人規模的問卷調查顯示,6成受訪者回答稱「希望實現」,另一方面,有1成表示反對,26%回答稱「不太明白」。東京海上研究所的主任研究員加藤大輔指出,「越是了解研究的人越能表示贊成。實施方詳細説明相關措施,獲得民眾理解十分重要」。

如果讓一個地點大量降雨,本來應該降雨的其他地方的雨量就可能減少。對於中國的人工降雨計劃,鄰國印度存在擔憂的聲音。如果人工降雨的規模巨大,將不再是一個國家的問題,因此需要構建國際協調和問題責任歸屬等法律框架。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)福岡幸太郎、北川舞、Erwida Maulia 雅加達

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

報道評論

HotNews

金融市場

| 日經225指數 | 56941.97 | -697.87 | 02/13 | close |

| 日經亞洲300i | 2681.80 | -15.65 | 02/13 | close |

| 美元/日元 | 152.73 | -0.27 | 02/14 | 05:50 |

| 美元/人民元 | 6.9077 | 0.0080 | 02/13 | 17:40 |

| 道瓊斯指數 | 49500.93 | 48.95 | 02/13 | close |

| 富時100 | 10446.350 | 43.910 | 02/13 | close |

| 上海綜合 | 4082.0726 | -51.9451 | 02/13 | close |

| 恒生指數 | 26567.12 | -465.42 | 02/13 | close |

| 紐約黃金 | 5022.0 | 98.3 | 02/13 | close |