中國企業債務償還負擔在加重

2021/05/18

中國國務院發展研究中心副研究員賈珅指出,中國企業在投資效率低下的情況下,購置了越來越多的資産。人民幣債券償還量增加是中國債務增加的象徵。從某種意義上來説,屬於變相的銀行融資,主要由國內投資者進行投資。

對於海外投資者來説,重要的是不到1成的外幣債券的動向,2023年償還額將達到1720億美元。而且,令人擔憂的是,外幣債券的違約情況正在不斷增加。

|

Refinitiv等機構的數據顯示,2020年以後中國至少有10隻以上美元債券出現違約。北京大學創辦的大型IT企業北大方正集團2020年2月進入「重整」,多只美元債券無法支付本金和利息。

北大方正對旗下企業發行的部分美元債券賦予了「維好協議(Keepwell Deed)」。該協議的內容一般是母公司保證子公司的財務保持良好狀態。但北大方正以該協議不能保證償還為由,將這些債券排除在償付對象之外,據稱部分海外投資者已開始啟動司法程序。

國有半導體企業紫光集團也多次對美元債券違約,2月美國花旗集團的香港法人要求紫光集團支付利息和償還債券本金並提起訴訟。業界開始出現「中國企業決定不償還債務的門檻降低,只能安心投資國債和政策性銀行債券」(外國銀行)的觀點。

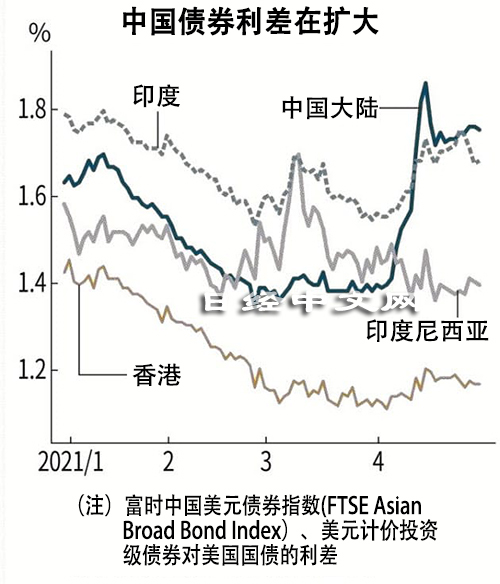

投資者的離散也在數據上表現出來。據英國富時羅素(FTSE Russell)的數據,中國企業等的投資級公司債與美國國債的利差4月上升了0.4%。這與在全球流動性過剩的背景下南韓、香港、印度尼西亞等的利差縮小形成了鮮明對比。

如果中國政府突然縮小「默許政府擔保」,可能會對債券市場造成衝擊。美國高盛集團(Goldman Sachs)的Kenneth Ho表示,「對於政策當局來説,避免系統性擔憂的擴大也很重要」,對中國在政策上急轉彎表示警惕。

中國在全球率先成功遏制了新冠疫情,利率也比美國等國家高,吸引了海外投資者的大量資金。但隨著外國債券違約情況的增加,形勢已經開始發生變化。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)張勇祥 上海

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

HotNews

金融市場

| 日經225指數 | 56941.97 | -697.87 | 02/13 | close |

| 日經亞洲300i | 2681.80 | -15.65 | 02/13 | close |

| 美元/日元 | 152.73 | -0.27 | 02/14 | 05:50 |

| 美元/人民元 | 6.9077 | 0.0080 | 02/13 | 17:40 |

| 道瓊斯指數 | 49500.93 | 48.95 | 02/13 | close |

| 富時100 | 10446.350 | 43.910 | 02/13 | close |

| 上海綜合 | 4082.0726 | -51.9451 | 02/13 | close |

| 恒生指數 | 26567.12 | -465.42 | 02/13 | close |

| 紐約黃金 | 5022.0 | 98.3 | 02/13 | close |