創新需填平科技與經濟「鴻溝」

2016/03/15

日經中文網特約撰稿人 金堅敏:今年全國人代會的一個特殊話題就是去年「十八屆五中全會」把創新擺在國家發展全局的核心位置,深入實施創新驅動發展戰略。實際上幾年前開始討論的避免陷入「中等收入陷阱」及現在最流行的「供給側改革」的核心也在於如何提高我國的「創新能力」。然而我國宏觀政策層面的戰略高度與微觀層面企業的經營活動存在著巨大反差。政策影響力大的「創新投入」多,作為中間産出的論文、專利也大幅增加,但通過企業仲介産生的最終經濟成果——附加價值沒有成比例上升,「創新效率」問題嚴重。如何填平科技與經濟之間存在的巨大「鴻溝」是世界各國的共性話題,更是提高中國創新體系活力,使創新成為經濟發展主要驅動力之一的關鍵。「創新效率」應引起政策當局及企業經營者的高度重視。

作為參照係,我們不妨確認一下日本存在的科技與經濟脫節、「創新效率」下降的先例。前一段,國內網上或微信上流傳「不要被GDP騙了!全球創新企業百強日本排名第一,中國內地無一入圍」來強調日本企業的強大的創新能力(參考:Reuters「Top 100 Global Innovators」)。但是,具體分析一下進入排名的日本企業基本都是傳統大企業,他們有大量的研發投入及擁有作為「中間産出」的專利數量(此路透社的排名以專利總量,專利授權成功率,專利組合的全球覆蓋率等為評價指標)。但是,如果考慮企業的收益能力等再作排名「全球創新50強」(參考:BCG「The Most Innovative Companies2015」、60%為全球有名CEO等的問卷調查,40%為過去5年股東權益回報率為指標),日本企業入圍的僅為4家(中國大陸企業入圍3家)。日本企業中同樣存在技術與效益之間的巨大「鴻溝」。

百年老店「夏普」及「東芝」等日本整體電子企業陷入經營困境,就是沒有填平技術與經濟(效益)之間的「鴻溝」,從競爭力角度看,借用東京大學企業組織論藤本隆宏教授的概念,日本僅有「背面競爭力」(消費者看不見的技術能力等)、而喪失了「表面競爭力」(消費者看得見、感受的到的)。

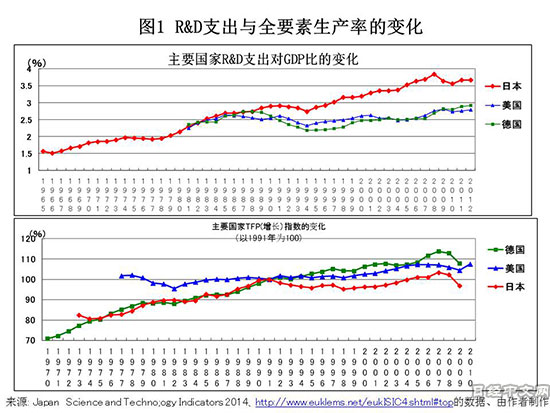

日本「創新效率」的下降也可從宏觀數據中觀察到。如圖1所示,日本儘管在研發投入的GDP比例上超過美國、德國,但是間接角度看全社會的全要素生産率(TPF)並沒有同步提高(當然,影響TPF的不僅僅是創新效率)。數年前日本政策當局及企業經營層保有強烈「危機感」,開始關注「創新效率」的問題。日本政策當局除繼續保持研發支出佔GDP1%的水準外,擬構建定量評估體系及推動並獎勵政府機構與民間企業合作;企業界除將創新資源面向市場前移以外,還加大開放式創新的力度以求加快創新速度與降低創新成本提高「創新效率」。

如有的企業近幾年對研發體系進行多次改革將創新資源向市場集中,並與客戶等聯合成立「協作創新中心」等。也有的企業要求在海外設立的基礎研究部門改變過去集中追求「論文撰寫」與「專利申請」的創新活動,追加提高對「公司商業影響」的要求。筆者訪問過一家日本大型製造企業在美國的研究所,原來每位研究員要求每年申請並授權2件專利,目前已壓縮到1到1.5件,而在業績中要求提出對公司商業影響陳述。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

|

| 金堅敏 |

百年老店「夏普」及「東芝」等日本整體電子企業陷入經營困境,就是沒有填平技術與經濟(效益)之間的「鴻溝」,從競爭力角度看,借用東京大學企業組織論藤本隆宏教授的概念,日本僅有「背面競爭力」(消費者看不見的技術能力等)、而喪失了「表面競爭力」(消費者看得見、感受的到的)。

日本「創新效率」的下降也可從宏觀數據中觀察到。如圖1所示,日本儘管在研發投入的GDP比例上超過美國、德國,但是間接角度看全社會的全要素生産率(TPF)並沒有同步提高(當然,影響TPF的不僅僅是創新效率)。數年前日本政策當局及企業經營層保有強烈「危機感」,開始關注「創新效率」的問題。日本政策當局除繼續保持研發支出佔GDP1%的水準外,擬構建定量評估體系及推動並獎勵政府機構與民間企業合作;企業界除將創新資源面向市場前移以外,還加大開放式創新的力度以求加快創新速度與降低創新成本提高「創新效率」。

|

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

報道評論

HotNews

金融市場

| 日經225指數 | 54253.68 | 435.64 | 02/06 | close |

| 日經亞洲300i | 2632.52 | -18.84 | 02/06 | close |

| 美元/日元 | 157.12 | 0.01 | 02/07 | 05:50 |

| 美元/人民元 | 6.9380 | 0.0009 | 02/06 | 11:20 |

| 道瓊斯指數 | 50115.67 | 1206.95 | 02/06 | close |

| 富時100 | 10369.750 | 60.530 | 02/06 | close |

| 上海綜合 | 4065.5834 | -10.3333 | 02/06 | close |

| 恒生指數 | 26559.95 | -325.29 | 02/06 | close |

| 紐約黃金 | 4951.2 | 89.8 | 02/06 | close |