創新需填平科技與經濟「鴻溝」

2016/03/15

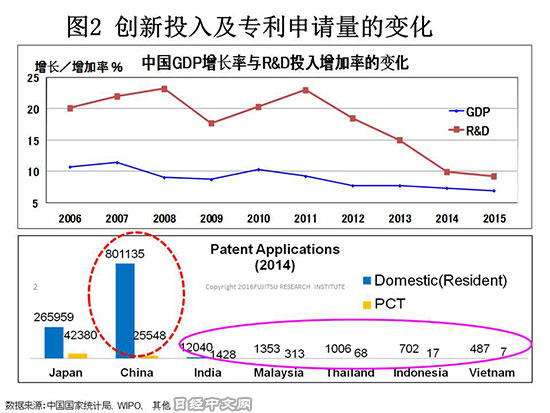

而中國目前創新投入的人財物已達到空前水準,可以説已達到世界前例,作為中間産出的論文,專利等已到「量産」的水準(參考圖2)。如近五年中國的研發投入平均增加15.1%,約為同期GDP年均增長率7.8%的兩倍,研發投入金額僅次於美國為世界第二,GDP佔比超過OECD平均水準;2013年研發人員已達353萬人,為全球1,160萬人的約1/3;每萬人口國內發明專利擁有量從2010年的1.7件增加到2015年的6.3件,專利申請為世界第一。與其他亞洲新興國家相比,中國的創新投入與創新中間産出(論文、專利等)非常突出。從企業微觀層面看,2015年中國研發投入的77%來自企業;每億元主營業務收入有效發明專利數從2008年的0.13件上升到2013年的0.36件;技術合同成交金額也從2010年的3,906億人民幣增加到2015年的9,835億。

|

|

日本也於1999年參考美國制定了日本版「Bale-Dole法」。儘管「Bale-Dole法」的實施效果在美日兩國都存在不同的評價。從中國的研發能力看,政府研究機構及國立大學相對處於強勢地位,而企業比較弱勢。比如據世界知識創權機構WIPO調查,中國的機器人專利登記量已超過日本成為最大的專利産出國,但是最大的10家機器人專利持有企業中,日本佔8家、中國無一家企業上榜;而最多的10家大學及研究機構來看,中國佔6家,日本只佔一家。所以中國版「Bale-Dole法」被認為更有必要。

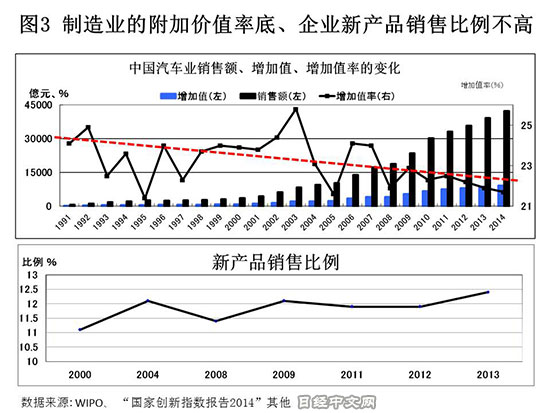

但是,從圖3可以看出中國企業的新産品銷售佔銷售額的比一致徘徊在12%左右,而美國在60-70年代其比例為50%左右,日本企業在80年代更是高達65%左右。可以看出中國企業在應用創新成果到商業活動中的積極性不強。作為個案,中國的華為以由研發、生産、銷售組成的「鐵三角」模式,以探索出一條創新成果最大限度應用到市場競爭力中有效之路。因此,上述新規是否能起到填平科技與經濟之間的「鴻溝」,企業經營者轉變思維及提高應用創新成果的能力提高將起到決定性作用。

本文僅代表筆者個人觀點

金堅敏 簡歷

日本富士通總研主席研究員,博士(國際經濟法)。1978年就讀於中國浙江大學。85年至91年在中國國家科委國際合作局工作。92年就讀日本橫濱國立大學國際開發研究科,97年取得博士學位。98年進入富士通總研經濟研究所工作至今。有「自由貿易與環境保護」、「日中關係轉機」、「華人經濟學者看中國的經濟實力」、「中國的主要産業和強勢企業」、「印度和中國比較」、「南韓企業的競爭力」、「中國網路企業的創新」等出版物/論文。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

報道評論

HotNews

金融市場

| 日經225指數 | 54253.68 | 435.64 | 02/06 | close |

| 日經亞洲300i | 2632.52 | -18.84 | 02/06 | close |

| 美元/日元 | 157.12 | 0.01 | 02/07 | 05:50 |

| 美元/人民元 | 6.9380 | 0.0009 | 02/06 | 11:20 |

| 道瓊斯指數 | 50115.67 | 1206.95 | 02/06 | close |

| 富時100 | 10369.750 | 60.530 | 02/06 | close |

| 上海綜合 | 4065.5834 | -10.3333 | 02/06 | close |

| 恒生指數 | 26559.95 | -325.29 | 02/06 | close |

| 紐約黃金 | 4951.2 | 89.8 | 02/06 | close |