市場化處理「過剩」問題的關鍵

2016/06/03

日經中文網特約撰稿人 金堅敏:經過三十多年高速經濟發展的中國經濟正處於減速換檔的探底過程中,而國民經濟中存在的産能過剩、高庫存(房地産)及高杠杠不僅威脅到中國經濟的系統安全,同時阻礙著經濟增長。

中國加大處置高槓桿、僵死企業等存量「過剩」力度

2015年底召開的中央經濟工作會議明確2016年經濟工作的五大任務是「去産能、去庫存、去槓桿、降成本、補弱項」,特別是「去産能」、「去槓桿」及與此相對應處置「僵死企業」將成為今後數年供給側結構性改革做「減法」的難題。如中國國資委明確提出三年時間完成處置345戶「僵死企業」的目標。在經濟下滑、不良債權高起的背景下,推進「去産能」、「去槓桿」、處置「僵死企業」等結構性改革將會加大經濟下行壓力和帶來陣痛,需要全社會有斷臂求生的勇氣、魄力和智慧來推進。

八十年代後期泡沫經濟破裂後的日本經濟同樣出現了被稱之為「三個過剩」、既人員過剩、設備過剩、債務過剩的問題,並拖累經濟增長。而日本社會在「短痛」與「長痛」的處理上猶豫不決,政府主要採取需求刺激政策,財政刺激支出累計超過100萬億日元(約佔GDP的20%左右)。「僵死企業」得以生存,政策效果平平,經濟增長年均僅為1%左右,被稱之為「失去的10年」。1998年的亞洲金融危機更加大了日本經濟的下行壓力,企業經營困難加大,金融機構大量倒閉(1997-2001年五年有大小161家存款金融機構倒閉)。對此,日本於1998年通過「金融再生法」(處理倒閉金融機構)及「早期健全化法」(國有化等動用政府資金注資)兩法處理金融系統性危機。但是,真正從「治標」到「治本」處理「三個過剩」是到2001年才開始。

日本市場化處理「三個過剩」問題

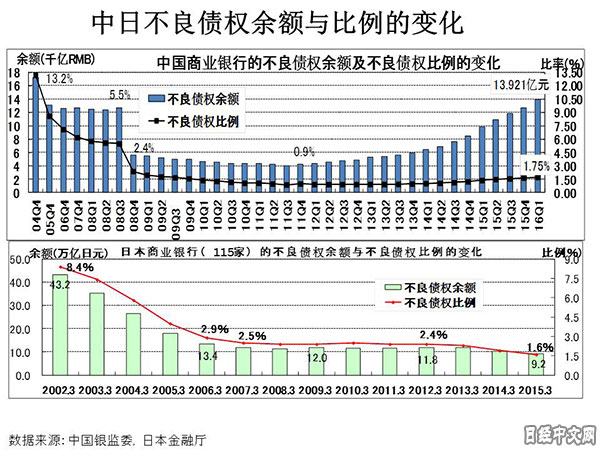

2001年日本的經濟財政諮詢會議提出二、三年內解決不良債權問題的目標,指出「即使短期內不得不忍受經濟的低增長,也要克服經濟的脆弱性,實現民間需求為主的經濟增長」。同時,要求金融機構的不良債權問題與企業過剩債務問題一體化解決。為此,日本於2002年制定「金融再生計劃」,並強化「整理回收機構」(The Resolution and Collection Corporation)處置不良債權;設立「産業再生機構」(Industrial Revitalization Corporation )處置「僵死企業」及企業重組;同時進行結構改革等。計劃將主要銀行的不良債權比例從2002年的8.4%通過三年時間降低一半為目標。事實上,通過三年左右的處置和改革措施,同時在全球宏觀經濟向好的外部環境帶動下,主要商業銀行2005年低的不良債權比例降至2.9%, 基本消除了「三個過剩」問題,經濟恢復了一定的活力。

2002-2005年的三年可以説是日本在市場化處理「三過剩」取得了重要成果,強化貸款的硬約束是其重要處理原則。對於人員過剩主要是通過企業以減員增效,政府以社會保障兜底為主;對於設備過剩問題主要是通過企業內部解決(停産、搬遷、重組、海外投資等);對於債務過剩問題主要是強化貸款硬約束、對企業資産進行嚴格稽查、公開核查結果、並進行分類管理。並處理一批「僵死企業」(三年間通過「産業再生機構」共處置41家製造、流通、建築等企業)。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

中國加大處置高槓桿、僵死企業等存量「過剩」力度

2015年底召開的中央經濟工作會議明確2016年經濟工作的五大任務是「去産能、去庫存、去槓桿、降成本、補弱項」,特別是「去産能」、「去槓桿」及與此相對應處置「僵死企業」將成為今後數年供給側結構性改革做「減法」的難題。如中國國資委明確提出三年時間完成處置345戶「僵死企業」的目標。在經濟下滑、不良債權高起的背景下,推進「去産能」、「去槓桿」、處置「僵死企業」等結構性改革將會加大經濟下行壓力和帶來陣痛,需要全社會有斷臂求生的勇氣、魄力和智慧來推進。

|

| 金堅敏 |

日本市場化處理「三個過剩」問題

|

2002-2005年的三年可以説是日本在市場化處理「三過剩」取得了重要成果,強化貸款的硬約束是其重要處理原則。對於人員過剩主要是通過企業以減員增效,政府以社會保障兜底為主;對於設備過剩問題主要是通過企業內部解決(停産、搬遷、重組、海外投資等);對於債務過剩問題主要是強化貸款硬約束、對企業資産進行嚴格稽查、公開核查結果、並進行分類管理。並處理一批「僵死企業」(三年間通過「産業再生機構」共處置41家製造、流通、建築等企業)。

|

報道評論

HotNews

金融市場

| 日經225指數 | 54253.68 | 435.64 | 02/06 | close |

| 日經亞洲300i | 2632.52 | -18.84 | 02/06 | close |

| 美元/日元 | 157.12 | 0.01 | 02/07 | 05:50 |

| 美元/人民元 | 6.9380 | 0.0009 | 02/06 | 11:20 |

| 道瓊斯指數 | 50115.67 | 1206.95 | 02/06 | close |

| 富時100 | 10369.750 | 60.530 | 02/06 | close |

| 上海綜合 | 4065.5834 | -10.3333 | 02/06 | close |

| 恒生指數 | 26559.95 | -325.29 | 02/06 | close |

| 紐約黃金 | 4951.2 | 89.8 | 02/06 | close |