生産過剩的一因是全球化

2016/10/12

瀧田洋一:在美國總統大選中,共和黨候選人川普大聲宣稱在海外貿易中「美國人民處於不利地位」,民主黨候選人希拉蕊對該問題也只是敷衍。

全球化將推動人員、商品及貨幣跨境自由流通,但美國的熱忱似乎在減退。以中産階層為中心,感受不到全球化帶來的好處的美國人在增加。

如果全球化的潮流繼續無休止地擴大,或許有人會勸説「早晚應該可以感受到好處」。但事實上狀況卻截然相反。

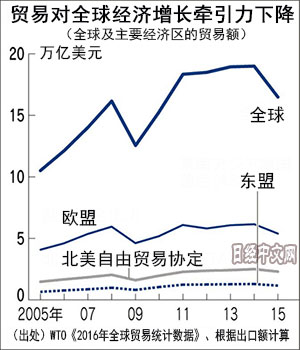

貿易增長曾經推動全球化進程,但最近全球貿易增速大幅放緩。世界貿易組織(WTO)9月預測,2016年全球貿易量較上年增長1.7%,為2009年雷曼危機後的最低增幅。

在已開發國家需求低迷的背景下,新興經濟體的出口增長遇到瓶頸。資源及能源等的需求出現停滯,拉低了國際商品價格。為刺激經濟,金融寬鬆政策繼續加強,結果導致貨幣氾濫。

這種狀況正好和雷曼公司破産後的全球經濟局勢很相似。即使能夠避免再次出現1930年代那樣的經濟大蕭條,也離慶賀全球化成功相去甚遠。在把國內就業放在首位的政治界,設置貿易壁壘「閉關鎖國」的誘惑越來越強。

問題的核心在於,為了推進全球化,全球産能過剩問題越來越嚴重。

比如,目前全球跨境直接投資額為24.6萬億美元,是1990年的11倍多。企業為了追尋能夠取得利益的場所,推高了全球産能。

全球勞動人口在1994年為25億人,到2010年增加到了32億人。礦業和工業部門的就業人數由5.5億人增加到了9.2億人,增長到了原來的近2倍,非常引人關注。

新興經濟體認為,瞄準出口需求的工業化能夠提高民眾生活品質。以這些國家為中心,教育水準顯著提升。據日本經濟産業研究所理事長中島厚志介紹,「如今蒙古國的大學升學率和日本差不多」。

全球貿易放緩,出口對象國的貿易大門收窄後,新興經濟體的産能過剩問題一下子就凸顯出來。中國的經濟增速放緩就是這樣的典型。供給體制機能的下降還會導致效率低下,反過來影響已開發國家。

就這樣越來越多的人反對全球化。具有諷刺意義的是,如果各國開始競相設立貿易壁壘,必將進一步導致經濟停滯不前。

美國前財政部長桑默斯曾經提出經濟長期停滯論,如今他提倡要推行「有責任的民族主義」,而非「條件反射式的全球化」。雖説這是為避免各國競相設置貿易壁壘、比較現實的妥協對策,但全球經濟格局卻已經發生了很大變化。即便希拉蕊上台執政,估計也會以這種觀點為出發制定政策。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)編輯委員 瀧田洋一

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

全球化將推動人員、商品及貨幣跨境自由流通,但美國的熱忱似乎在減退。以中産階層為中心,感受不到全球化帶來的好處的美國人在增加。

|

貿易增長曾經推動全球化進程,但最近全球貿易增速大幅放緩。世界貿易組織(WTO)9月預測,2016年全球貿易量較上年增長1.7%,為2009年雷曼危機後的最低增幅。

在已開發國家需求低迷的背景下,新興經濟體的出口增長遇到瓶頸。資源及能源等的需求出現停滯,拉低了國際商品價格。為刺激經濟,金融寬鬆政策繼續加強,結果導致貨幣氾濫。

這種狀況正好和雷曼公司破産後的全球經濟局勢很相似。即使能夠避免再次出現1930年代那樣的經濟大蕭條,也離慶賀全球化成功相去甚遠。在把國內就業放在首位的政治界,設置貿易壁壘「閉關鎖國」的誘惑越來越強。

問題的核心在於,為了推進全球化,全球産能過剩問題越來越嚴重。

比如,目前全球跨境直接投資額為24.6萬億美元,是1990年的11倍多。企業為了追尋能夠取得利益的場所,推高了全球産能。

全球勞動人口在1994年為25億人,到2010年增加到了32億人。礦業和工業部門的就業人數由5.5億人增加到了9.2億人,增長到了原來的近2倍,非常引人關注。

新興經濟體認為,瞄準出口需求的工業化能夠提高民眾生活品質。以這些國家為中心,教育水準顯著提升。據日本經濟産業研究所理事長中島厚志介紹,「如今蒙古國的大學升學率和日本差不多」。

全球貿易放緩,出口對象國的貿易大門收窄後,新興經濟體的産能過剩問題一下子就凸顯出來。中國的經濟增速放緩就是這樣的典型。供給體制機能的下降還會導致效率低下,反過來影響已開發國家。

就這樣越來越多的人反對全球化。具有諷刺意義的是,如果各國開始競相設立貿易壁壘,必將進一步導致經濟停滯不前。

美國前財政部長桑默斯曾經提出經濟長期停滯論,如今他提倡要推行「有責任的民族主義」,而非「條件反射式的全球化」。雖説這是為避免各國競相設置貿易壁壘、比較現實的妥協對策,但全球經濟格局卻已經發生了很大變化。即便希拉蕊上台執政,估計也會以這種觀點為出發制定政策。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)編輯委員 瀧田洋一

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

報道評論

HotNews

金融市場

| 日經225指數 | 54253.68 | 435.64 | 02/06 | close |

| 日經亞洲300i | 2632.52 | -18.84 | 02/06 | close |

| 美元/日元 | 157.12 | 0.01 | 02/07 | 05:50 |

| 美元/人民元 | 6.9380 | 0.0009 | 02/06 | 11:20 |

| 道瓊斯指數 | 50115.67 | 1206.95 | 02/06 | close |

| 富時100 | 10369.750 | 60.530 | 02/06 | close |

| 上海綜合 | 4065.5834 | -10.3333 | 02/06 | close |

| 恒生指數 | 26559.95 | -325.29 | 02/06 | close |

| 紐約黃金 | 4951.2 | 89.8 | 02/06 | close |