日本導彈防禦系統已無法攔截朝鮮導彈?

2017/05/23

高坂哲郎:朝鮮於5月14日早上發射的彈道導彈疑似為新型號。導彈的推動力得到強化,首次上升至2000公里以上的高度,並以日美的導彈防禦網也無法保證一定能攔截的極快速度落入日本海。在感到朝鮮導彈威脅等級升高的同時,筆者想再次審視朝鮮核導彈的實際水準。

|

| 金正恩站在朝鮮彈道導彈前(KYODO) |

「核導彈」正如其名字一樣,由核彈頭和運輸火箭構成。核彈頭能大範圍破壞攻擊目標,朝鮮於2006年、2009年、2013年(各1次)和2016年(2次)共計實施了5次地下核子試驗。分析認為朝鮮完成了結構簡單的鈾型和起爆系統非常複雜的鈽型兩種核彈的開發。

在作為投送手段的彈道導彈方面,朝鮮擁有以駐韓美軍基地等為攻擊目標的短程導彈「飛毛腿」,以及以駐日美軍基地和日本城市地區為攻擊目標的中程導彈「蘆洞」,這兩種導彈的技術都已經成熟穩定。朝鮮在2016年8月和9月,以及2017年3月分別連續發射了3~4枚導彈。這些導彈均疑似準確命中目標,制導技術顯著提高。

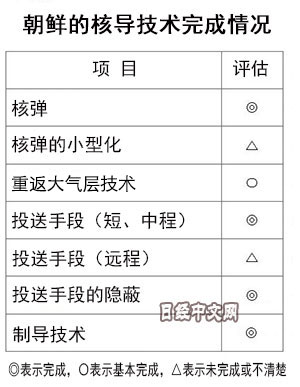

朝鮮核導技術不斷累積

|

關於14日的新型導彈,長期在日本防衛省情報本部從事朝鮮軍隊分析工作的軍事分析師西村金一發現,雖然朝鮮發射的導彈與以美軍關島基地等為攻擊目標的中程導彈「舞水端」相似,但舞水端尾部有小型尾翼,而14日的導彈沒有。推測朝鮮發射的可能是制導精度進一步提高的舞水端改良型的「KN08」型。

此外,朝鮮還把移動式發射平臺隱藏在隧道和森林地帶等,巧妙地實施了隱蔽工作。

日美韓防衛當局此前始終沒有確定的是,朝鮮是否已經完成了在導彈頂端搭載核彈頭必須實現的「核彈小型化」,以及導彈發射進入太空後重返大氣層時從高溫中保護核彈頭的「重返大氣層技術」。儘管朝鮮聲稱已經掌握這兩種技術,但南韓國防部等對此持懷疑態度。

不過,關於重返大氣層技術,有安保關係人士認為,無需使用美軍等採用的最先進類型,直接使用冷戰時期前蘇聯使用的舊款就能充分發揮作用。自飛毛腿以來,朝鮮的導彈系統無論導彈本身還是發射平臺很多都以前蘇聯製造的産品為原型。14日的導彈儘管進行了約30分鐘的彈道飛行,並以極快速度進入大氣層,但仍然沒有被高溫燒盡落入水中。西村根據這一點分析稱,「應該可以認為朝鮮掌握了重返大氣層技術」。

這樣一來,最後的難關就只剩下「核彈小型化」一項。不過,或許可以認為5月14日早上的發射使情況發生了巨大變化。

新型導彈在受地球重力干擾的情況下依然上升到超過2000公里的極高高度,證明朝鮮成功增大了引擎的輸出功率。輸出功率的增大意味著能夠運輸還沒充分實現小型化的核彈頭。

強化導彈防禦系統效果有限

|

| 美軍在南韓部署的導彈防禦系統(YONHAP-KYODO) |

面臨這種風險的日本應該怎麼做呢?

每次朝鮮實施核實驗或新型導彈實驗,日本的反應都是「強化導彈防禦系統」。實際上,日本政府正在討論引進美國製造的終端高空區域防禦系統(THAAD,薩德),以及在陸地上配備神盾防禦系統「陸基神盾」。

不過,朝鮮宣稱擁有「飽和攻擊」和「高彈道發射」等手段,能以低於引進導彈防禦系統的成本撕破防禦網。一些朝鮮問題專家也開始認為,「導彈防禦系統已經達到極限,即使進一步強化,效果也不會再增強了」。

目前,日本應當做的是保持當前的導彈防禦系統水準,認真考慮構築國民避難體制、預防被二次攻擊的「對敵基地攻擊能力」等多層體制,並迅速展開行動。導彈防禦系統需要高額成本,如果繼續向其投資,陸海空自衛隊的其他裝備和後方部門的預算將被削減,「守護日本」的前線可能會遭到破壞。現在正是需要高瞻遠矚的時候,這是筆者揮之不去的直覺。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)編輯委員 高坂哲郎

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

報道評論

HotNews

金融市場

| 日經225指數 | 54253.68 | 435.64 | 02/06 | close |

| 日經亞洲300i | 2632.52 | -18.84 | 02/06 | close |

| 美元/日元 | 157.12 | 0.01 | 02/07 | 05:50 |

| 美元/人民元 | 6.9380 | 0.0009 | 02/06 | 11:20 |

| 道瓊斯指數 | 50115.67 | 1206.95 | 02/06 | close |

| 富時100 | 10369.750 | 60.530 | 02/06 | close |

| 上海綜合 | 4065.5834 | -10.3333 | 02/06 | close |

| 恒生指數 | 26559.95 | -325.29 | 02/06 | close |

| 紐約黃金 | 4951.2 | 89.8 | 02/06 | close |