越南取代泰國成為「亞洲工廠」的虛實

2021/02/03

另一個是生産因素。越南的勞務費雖然近年來顯著上升,但仍只有泰國的6成左右水準。

松下AP越南公司前社長太田晃雄表示,「從白色家電來看,各國存在特有的暢銷産品,因此一直堅持‘地産地銷’,但亞洲整體邁向城市化,暢銷品逐漸趨同。泰國市場難以進一步增長,但人工費卻比較高。整合生産是自然而然的趨勢」。

泰國自1980年代起作為「亞洲工廠」不斷發展。製造業向越南轉移則是在2007年越南加入世界貿易組織(WTO)以後,時間較晚,但越南的對內直接投資額2014年超過泰國,出口額也在2018年超過泰國。越南作為中美摩擦和疫情後「去中國化」的承接地而備受關注,越來越多的外資企業認為今後比起泰國會更加重視越南。

是否確實如此呢?分析兩國的經濟結構,可以看到略有不同的局面。

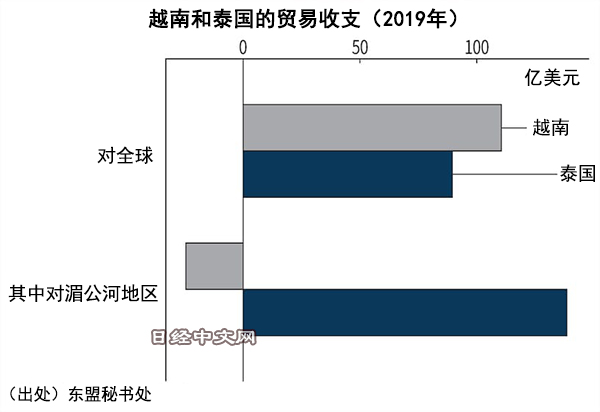

第1是産品的出口。越南的出口中4成面向歐美,泰國則有3成面向東南亞區域內。需要特別提出的是,泰國與被稱為CLMV(柬埔寨、寮國、緬甸和越南)的湄公河流域周邊發展中國家的2019年貿易順差達139億美元。泰國的整體貿易順差為90億美元,也就是説,如果剔除CLMV,實際上是貿易逆差。

|

其中,泰國對越南的貿易順差為67億美元,達到對CLMV的約一半。在消費品等領域,「泰國製造」備受歡迎,分享了以越南為中心的周邊國家的增長力。

第2是服務出口,也處於同樣的局面。在疫情前的2019年,泰國的順差為233億美元,達到越南(87億美元)的近3倍。與貨物不同,服務領域難以弄清各國的收支佔比,但原動力仍是周邊國家。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

報道評論

HotNews

金融市場

| 日經225指數 | 57650.54 | 1286.60 | 02/10 | close |

| 日經亞洲300i | 2682.27 | -8.23 | 02/11 | 11:02 |

| 美元/日元 | 154.01 | -0.29 | 02/11 | 10:57 |

| 美元/人民元 | 6.9145 | 0.0046 | 02/11 | 01:57 |

| 道瓊斯指數 | 50188.14 | 52.27 | 02/10 | close |

| 富時100 | 10353.840 | -32.390 | 02/10 | close |

| 上海綜合 | 4125.4730 | -2.9001 | 02/11 | 09:47 |

| 恒生指數 | 27200.88 | 17.73 | 02/11 | 09:46 |

| 紐約黃金 | 5003.8 | -47.1 | 02/10 | close |