內藤二郎:中國地方債是長期問題

2015/09/16

日本大東文化大學副校長內藤二郎:中國審計署2011年6月和2013年8月公佈審計結果後,中國地方政府的債務受到關注。審計報告顯示,截至2013年6月底,政府債務餘額合計約達30.27萬億元,相當於國內生産總值(GDP)的50%左右。其中,地方政府債務總額達17.9萬億元(相當於GDP的30%),約佔政府債務餘額整體的60%。相比2010年底10.8萬億元的地方政府債務餘額(相當於GDP27%),增加約7萬億元。

大部分地方政府債務通過「地方政府融資平臺」借貸。地方政府融資平臺是由地方政府設立的具有法人資格的經濟主體,主要目的是籌資並投資政府項目。

截至2013年6月,融資平臺的借款額約為6.8萬億元(佔債務餘額的39%),在借貸主體中借款額最大。此外,當時國有企業(包括獨資和股份制)的借款額約達3.1萬億元(佔債務餘額的17.5%),新的資金籌集渠道的擴大日趨明顯。借款主體的擴大和多樣化正在使地方債務的實際情況更難理解。

從籌資方式來看,銀行貸款約為10.1萬億元,佔債務餘額的56.6%。這一比例逐步降低,另一方面,2012年以後,債券發行額逐步擴大。有分析認為,融資平臺發行的城投債(城市建設債)的增加正在産生影響。

此外,債務的償還時間日趨臨近也成為問題。2015年底,將有一半債務餘額到期,而2016年底,將有約65%的債務餘額到期。有觀點指出20%以上的新增債務被用於償還過去債務。一旦地方政府的債務償還出現困難,或將對中國經濟整體構成沉重打擊。

自2013年6月至2014年3月期間,審計署對全國9省市再次展開的調查顯示,地方債務問題面臨的風險並未改變。對此,中國政府也日益感到擔憂。2013年十八屆三中全會發佈的《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》,提出構建規範中央和地方的合理債務管理與風險管理機制的必要性。

在2015年1月新頒布的《預演算法》中,地方債改革受到特別關注。1995年頒布的《預演算法》原則上禁止地方政府發行債券。這被認為是避免寬鬆財政的措施,但除融資平臺急劇擴大之外,風險更高的籌資出現擴大,也提高了對地方財政的擔心。

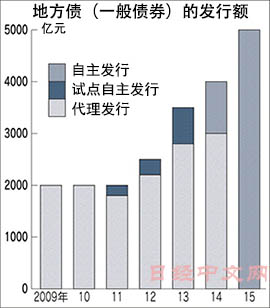

此外,為確保財源以實現2008年雷曼危機後4萬億元經濟刺激政策,並維持之後積極的財政政策,成為當務之急。因此,2009年通過財政部代理髮行的方式解禁了地方債。當時債券發行受中央政府的嚴格管理,包括需國務院審批、發行及償還主體僅限省級政府、由財政部代理髮行等(收益率基本與國債相同)。

這些措施曾在一定程度上遏制了地方債發行的擴大,但並未體現地方政府的財政實力、信用等級和風險。部分地區試點自主發行地方債後,在2014年8月的全人大常務委員會會議上允許發行地方債。其背景是,由於房地産和資源價格的下降、以及加強對影子銀行的監管,地方政府的財源明顯受到限制等。

主要機制包括,(1)允許省級政府發行地方債,市(地區)級、縣級如有需要,由省級政府代理髮行;(2)地方政府承擔借款償還責任(原則上中央不進行救助);(3)重視市場機制,原則上地方政府不承擔對投資者和投資公司等的償還責任;(4)用途僅限於公共資本支出(建設公債)以及償還累積債務,禁止用於經常費用等。

在2015年度預算中,一般會計預算的5千億元赤字通過發行地方政府的一般債券籌集。並確定發行另外2種地方債。其一是地方政府專項債券。這是地方政府基金,為有望獲益的項目籌集資金,2015年的發行規模達1千億元。

另一種是置換債券。2015年底,又將有約1.86萬億元債務迎來償還期限。其中,設定了1萬億元的地方債置換額度。但隨著稅收增長率放緩,1~5月土地使用權轉讓收入同比下跌40%以上,提高了地方財政的債務違約風險。因此進入6月後,又新增了1萬億元的置換額度。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

|

| 內藤二郎 |

截至2013年6月,融資平臺的借款額約為6.8萬億元(佔債務餘額的39%),在借貸主體中借款額最大。此外,當時國有企業(包括獨資和股份制)的借款額約達3.1萬億元(佔債務餘額的17.5%),新的資金籌集渠道的擴大日趨明顯。借款主體的擴大和多樣化正在使地方債務的實際情況更難理解。

從籌資方式來看,銀行貸款約為10.1萬億元,佔債務餘額的56.6%。這一比例逐步降低,另一方面,2012年以後,債券發行額逐步擴大。有分析認為,融資平臺發行的城投債(城市建設債)的增加正在産生影響。

此外,債務的償還時間日趨臨近也成為問題。2015年底,將有一半債務餘額到期,而2016年底,將有約65%的債務餘額到期。有觀點指出20%以上的新增債務被用於償還過去債務。一旦地方政府的債務償還出現困難,或將對中國經濟整體構成沉重打擊。

自2013年6月至2014年3月期間,審計署對全國9省市再次展開的調查顯示,地方債務問題面臨的風險並未改變。對此,中國政府也日益感到擔憂。2013年十八屆三中全會發佈的《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》,提出構建規範中央和地方的合理債務管理與風險管理機制的必要性。

在2015年1月新頒布的《預演算法》中,地方債改革受到特別關注。1995年頒布的《預演算法》原則上禁止地方政府發行債券。這被認為是避免寬鬆財政的措施,但除融資平臺急劇擴大之外,風險更高的籌資出現擴大,也提高了對地方財政的擔心。

此外,為確保財源以實現2008年雷曼危機後4萬億元經濟刺激政策,並維持之後積極的財政政策,成為當務之急。因此,2009年通過財政部代理髮行的方式解禁了地方債。當時債券發行受中央政府的嚴格管理,包括需國務院審批、發行及償還主體僅限省級政府、由財政部代理髮行等(收益率基本與國債相同)。

這些措施曾在一定程度上遏制了地方債發行的擴大,但並未體現地方政府的財政實力、信用等級和風險。部分地區試點自主發行地方債後,在2014年8月的全人大常務委員會會議上允許發行地方債。其背景是,由於房地産和資源價格的下降、以及加強對影子銀行的監管,地方政府的財源明顯受到限制等。

|

在2015年度預算中,一般會計預算的5千億元赤字通過發行地方政府的一般債券籌集。並確定發行另外2種地方債。其一是地方政府專項債券。這是地方政府基金,為有望獲益的項目籌集資金,2015年的發行規模達1千億元。

另一種是置換債券。2015年底,又將有約1.86萬億元債務迎來償還期限。其中,設定了1萬億元的地方債置換額度。但隨著稅收增長率放緩,1~5月土地使用權轉讓收入同比下跌40%以上,提高了地方財政的債務違約風險。因此進入6月後,又新增了1萬億元的置換額度。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

報道評論

HotNews

金融市場

| 日經225指數 | 54253.68 | 435.64 | 02/06 | close |

| 日經亞洲300i | 2632.52 | -18.84 | 02/06 | close |

| 美元/日元 | 157.12 | 0.01 | 02/07 | 05:50 |

| 美元/人民元 | 6.9380 | 0.0009 | 02/06 | 11:20 |

| 道瓊斯指數 | 50115.67 | 1206.95 | 02/06 | close |

| 富時100 | 10369.750 | 60.530 | 02/06 | close |

| 上海綜合 | 4065.5834 | -10.3333 | 02/06 | close |

| 恒生指數 | 26559.95 | -325.29 | 02/06 | close |

| 紐約黃金 | 4951.2 | 89.8 | 02/06 | close |