日本技術讓《攻殼機動隊》科幻成真

2017/08/14

稻見教授説:「這部作品展示了一種未來的可能性,我們嘗試用技術將之變為現實。流行文化和科學技術發揮了理想中的相互作用。」

|

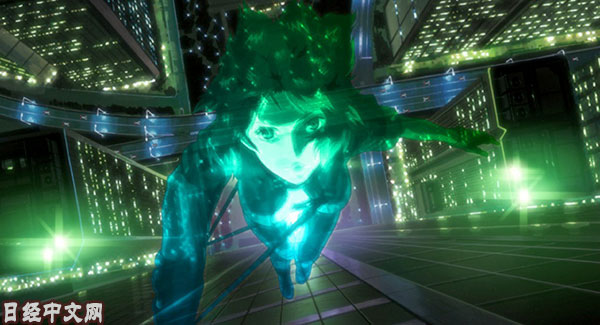

| 動畫《攻殼機動隊 S.A.C. 2nd GIG》中的場景(版權為士郎正宗·Production I.G/講談社·攻殼機動隊製作委員會所有) |

在原作漫畫中,攻殼機動隊的時代設定是2029年。原作從1989年開始連載,距今已經過去了28年。

「這部作品不會褪色。不如説時代終於追上了它」,動畫版的製作人及好萊塢電影版的總製作人石川光久高度評價攻殼機動隊。

日本KDDI綜合研究所和日本的資訊通信研究機構等也在開發網路攻擊對策時參考了攻殼機動隊。這部作品的影響涉及到了多個方面。

深刻的思想性

攻殼機動隊在日本國內外廣受好評的原因之一是作品具有深刻的思想性。

故事中,通過叫做「義體」的機械來代替人體的義體技術(Cyborg Technology)十分發達。這樣一來,人們就能夠跑得更快、跳得更高並且活得更久。

此外,將意識和網路相連,通過電腦空間獲取海量資訊的「電子腦」技術也普及了。肉體不再普遍,意識和網路的分界線也變得模糊。

在真人版電影中,女主角因事故失去了身體,除了維持生命的大腦和中樞神經之外全身義體化。雖然得到了超人的能力,但她對自己的身份産生了懷疑。自己到底是誰?自己的「靈魂」(作品中稱為ghost)和有肉體的人是一樣的嗎?

如今,義體不再是癡人説夢。日本已經有了從事義體技術開發的公司,那就是日本電氣通信大學創立的新創企業MELTIN MMI。

|

| MELTIN MMI開發的「肌電義手」(東京都澀谷區) |

該公司的辦公室位於東京都澀谷區的一間公寓裏。桌子上放的機械手臂引人注目。

CEO粕谷昌宏動了動手指,機械手指也瞬間改變了形狀。

粕谷的手臂上貼著三個感測器。當人想活動手指的時候,傳遞大腦指令的微弱電流「肌電」會從神經流向肌肉。MELTIN MMI開發了這一機制的解析技術,研究出通過驅動金屬絲來移動手指的「肌電義手」。

肌電義手以研究機構為對象,從2017年春季開始銷售,但該公司的目標不止於此。

粕谷這樣描繪了自己的夢想:「我想要創造只需要大腦就可以更加健康、自由生活的世界」。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

報道評論

HotNews

金融市場

| 日經225指數 | 56941.97 | -697.87 | 02/13 | close |

| 日經亞洲300i | 2681.80 | -15.65 | 02/13 | close |

| 美元/日元 | 152.73 | -0.27 | 02/14 | 05:50 |

| 美元/人民元 | 6.9077 | 0.0080 | 02/13 | 17:40 |

| 道瓊斯指數 | 49500.93 | 48.95 | 02/13 | close |

| 富時100 | 10446.350 | 43.910 | 02/13 | close |

| 上海綜合 | 4082.0726 | -51.9451 | 02/13 | close |

| 恒生指數 | 26567.12 | -465.42 | 02/13 | close |

| 紐約黃金 | 5022.0 | 98.3 | 02/13 | close |