中國環保事業的巨大吸引力

2017/11/03

亞洲開發銀行(簡稱亞開行、ADB)和聯合國「綠色氣候基金」(GCF)等機構將在中國成立投資環保領域的基金,並將呼籲中國企業出資,計劃2018年3月設立。最初以10億美元左右規模成立,力爭在5年時間內增加至20億美元。中國將環保問題定位為最優先課題之一。亞開行等認為,中國環保業務的範圍將不斷擴大,將從金融方面提供援助。

|

| 霧霾中的高樓大廈(北京) |

將成立的基金名稱是綠色金融促進基金(Green Finance Catalyze Fund,GCCF)。在出資額方面,在海外機構中,預計亞開行為5億美元左右,而綠色氣候基金為3億~5億美元。此外有傳言稱,德國政府下屬的德國復興信貸銀行也將出資。亞開行計劃呼籲中國的企業和地方政府出資。大型商業銀行對出資持積極態度,山東省政府也有可能同意出資。

作為投資對象之一設想的是,物流領域的共用業務。在中國,自行車等共用經濟已經十分發達,將閒置卡車空間和小型貨主聯繫起來的物流共用業務則正在興起。

此外,在中國西部的青海省等地不斷發展的聚焦型太陽能熱發電也很有潛力。與太陽能發電相比,發電效率和穩定性更高,並且材料不使用矽板,導致環保污染的可能性也較小。此外,燃燒廢材等生物質時的熱利用業務也是候選對象。

|

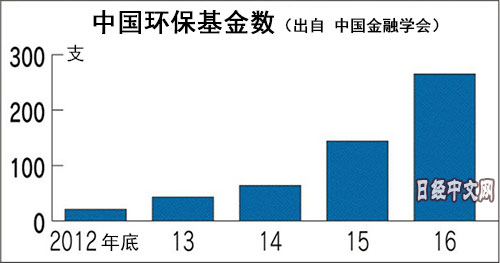

2016年中國人民銀行(央行)和財政部等發佈了推進環保金融的指導意見,隨後中國的環保基金出現激增。2012年底僅為21支,但到2016年底增加至265支。據悉,與企業主導相比,地方政府主導的基金更多。

新基金的目標是引起「鯰魚效應」,推動企業資金積極投向環保領域。在環保相關領域,新增項目的建設階段和運營初期的風險非常高,而在運營走上軌道後,投資風險也將下降。最初幾年將由亞開行和綠色氣候基金主要提供資金,之後改為運用基金內部的企業資金,意在讓民營企業加入基金更加容易。

由於嚴重的環境破壞,中國加強了監管。自2017年起,當局要求廢氣等超出環保標準的工廠停工和關閉。有分析認為,政府計劃到2022年北京冬奧會之前,制定改善大氣污染的時間表,北京的外交相關人士等很多觀點認為「今後監管強化的趨勢不會改變」。

中共中央總書記習近平在十九大工作報告中表示,從2020年到2035年,生態環境根本好轉,美麗中國目標基本實現。他同時指出要發展綠色金融,壯大節能環保産業、清潔生産産業、清潔能源産業。新基金力爭發揮亞開行和綠色氣候基金的智慧,作為環保業務的「把關人」發揮存在感。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)北京 原田逸策

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

HotNews

金融市場

| 日經225指數 | 57639.84 | -10.70 | 02/12 | close |

| 日經亞洲300i | 2697.45 | 10.64 | 02/12 | close |

| 美元/日元 | 152.95 | -2.61 | 02/12 | 19:28 |

| 美元/人民元 | 6.9001 | -0.0122 | 02/12 | 10:23 |

| 道瓊斯指數 | 50121.40 | -66.74 | 02/11 | close |

| 富時100 | 10494.900 | 22.790 | 02/12 | 10:18 |

| 上海綜合 | 4134.0178 | 2.0329 | 02/12 | close |

| 恒生指數 | 27032.54 | -233.84 | 02/12 | close |

| 紐約黃金 | 5071.6 | 67.8 | 02/11 | close |