日本企業會第三次失敗嗎?

2021/01/07

梶原誠:「日本人失去了曾經的進取精神」,這是2020年12月20日去世的美國社會學家傅高義2004年留下的一句話。1979年,他撰寫了主張美國應該向日本學習的《日本第一:對美國的啟示》。在這本書的再版中一改之前的觀點,向富裕的日本發出了警告。

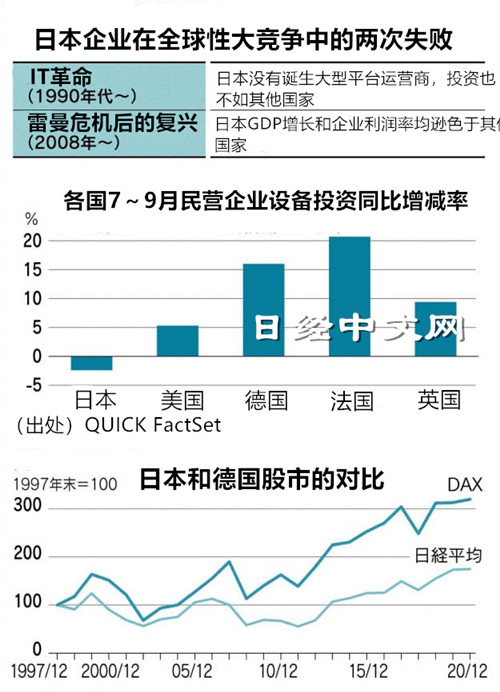

在擺脫新冠危機的全球性復興競爭中,傅高義的擔憂也許會一語中的。在七國集團成員中,7~9月的企業設備投資相較於4~6月出現下滑的國家只有日本和加拿大。加拿大僅出現微跌,降幅不到1%,而日本企業的萎縮卻非常明顯。日本有可能從復興初期就落後於人。

泡沫經濟崩潰以後,日本企業在全球性大競爭中失敗了兩次。第一次是上世紀90年代中期掀起的「IT革命」。不僅IT投資規模相形見絀,而且缺少美國GAFA(谷歌、亞馬遜、Facebook和蘋果)和中國BAT(百度、阿里巴巴、騰訊)那樣的大型平臺運營商。

第二次是2008年雷曼危機後的復興。日本企業的利潤率一直不如歐美和亞洲,雷曼危機後的國內生産總值(GDP)增幅到2019年只有7%,遠遠低於歐美的20%以上,除日本之外的亞洲更是擴大一倍。

|

日經指數被認為有可能突破3萬點大關。但如果考慮到世界上存在積極進取的競爭對手的現實,日本企業第三次失敗的陰影正隱隱浮現。

以德國為例,日經指數尚未達到歷史最高點的70%,但德國的DAX指數卻到達了最高值範圍。其原因是企業聽取了市場的聲音,不斷開展進攻式經營。

1998年上台的施羅德政府敦促只要求放貸對象保守經營的銀行出售持有的企業股票。成為新股東的機構投資者對企業提出了改革要求。由於企業的吸引力提高,家庭也紛紛取出存款投資股市,進一步對企業改革起到促進作用。1998年以後,DAX指數上漲至約3倍,與僅上漲至1.7倍的日經指數拉開距離。

德國企業改革的典型例子是西門子。西門子縮小了家電和能源業務,同時向「物聯網(IoT)」領域投入鉅額資金,搖身一變成了「工業4.0」的旗手。1998年僅為1%左右的營業利潤率提高到了8%以上,企業市值上漲到原來的3.5倍。

日本企業要想穩住腳步實施變革,必須把為自己承擔風險的資金當做朋友。歐姆龍正打算改變1933年創立以來一直堅持的「製造産品進行銷售」的業務模式。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

報道評論

HotNews

金融市場

| 日經225指數 | 57650.54 | 1286.60 | 02/10 | close |

| 日經亞洲300i | 2683.82 | -6.68 | 02/11 | 17:48 |

| 美元/日元 | 153.18 | -1.12 | 02/11 | 17:44 |

| 美元/人民元 | 6.9098 | -0.0001 | 02/11 | 08:43 |

| 道瓊斯指數 | 50188.14 | 52.27 | 02/10 | close |

| 富時100 | 10373.830 | 19.990 | 02/11 | 08:33 |

| 上海綜合 | 4131.9850 | 3.6119 | 02/11 | close |

| 恒生指數 | 27266.38 | 83.23 | 02/11 | close |

| 紐約黃金 | 5003.8 | -47.1 | 02/10 | close |